নতুন গ্রহে প্রাণের খোঁজে

ক্যাটেগরি:

আজকে গাড়িতে আসতে আসতে খবর শুনছিলাম। আমেরিকায় এসে তো আর নেট ছাড়া বিবিসির কোথাও নামগন্ধও পাই না, অনেকদিন পরে বিবিসির কাথাবার্তা শুনতে বেশ লাগছিল। বিবিসি-র ইংরেজী উচ্চারণ কেমন যেন আমার কাছে সহজবোধ্য লাগে, আমেরিকানদের উচ্চারণের তুলনায়। তা মাঝখানে একটা খবরের হেডলাইন আমাকে বিস্মিত করল - "সৌরজগতের বাইরে প্রথম জলের সন্ধান নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।" প্রথমে শুনে আমার বেশ কিছুটা অদ্ভূত লাগলেও পরেই মনে পড়ল যে আমি তো আগে পড়েছিলাম গ্রহের বিক্ষিপ্ত রশ্মির বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে জানা যায় গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে। এখন এটা কি সে ভাবেই এসেছে?

আস্তে আস্তে মনে পড়ল সৌরজগতের বাইরে গ্রহ আবিষ্কার করার তিনরকম পদ্ধতি পড়েছিলাম। প্রথমত মহাকর্ষ আর তার প্রভাবে ডপলার শিফট মেপে। একটা তারা একা থাকলে আর সে দূরে চলে যেতে থাকলে তার ডপলার শিফট একইরকম থাকে। কিন্তু, তার চারদিকে একটা গ্রহ ঘুরতে থাকলে দুয়ে মিলে যে সম্মিলিত সিস্টেম, তার গতি পরিবর্তিত হতে থাকে, কারণ গোলাকার কক্ষপথের ফলে গ্রহ কখনো আমাদের দিকে আসে, কখনো আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। তাই সম্মিলিত ভরের ডপলার শিফটেরও পরিবর্তন ঘটে।

ছবিতে দেখুন - দুরকম ক্ষেত্রের কথাই ধরা হয়েছে - তারা দূরে চলে যাচ্ছে আর গ্রহ কাছের দিকে আসছে (ছবির ওপরেরটা)

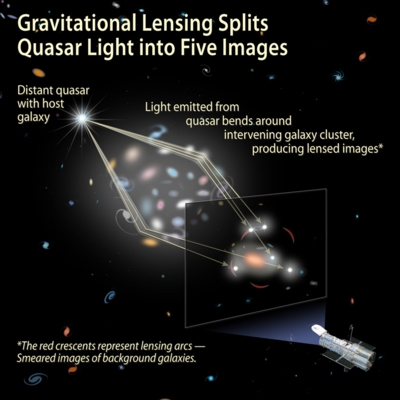

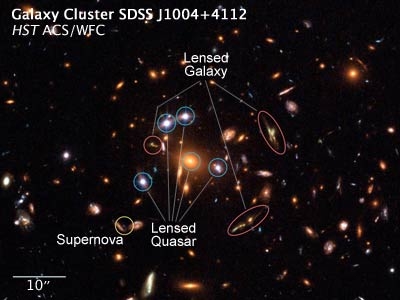

আরেকটা পদ্ধতি হল গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং। সেটা কেমন? না অনেক দূরের একটা তারার আলো যেমন লেন্সের মধ্যে দিয়ে গেলে বেঁকে যায়, তেমন প্রকৃতিতে একটা শক্তি আছে যে আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। সেটা হল মহাকর্ষ। অনেক দূরে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের (বা একটি কোয়াসার) বিকিরিত আলো যদি একটা গ্যালাক্সির মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আসে, তাহলে সেই আলোও বেঁকে যাবে। কিন্তু লেন্সের মত আমরা তো সব আলোটাকে ফোকাসে আনতে পারি না, যার ফলে আমরা একটার জায়গায় কয়েকটা প্রতিবিম্ব দেখতে পাব দূরের নক্ষত্রটার। সব প্রতিবিম্বগুলো মাঝের গ্যালাক্সিটাকে বেষ্টন করে থাকবে।

ছবি স্কেচ- মহাকর্ষের প্রভাবে লেন্সের মত আলো বেঁকে যাচ্ছে

ছবি - গ্যালাক্সির প্রভাবে আলো বেঁকে যাচ্ছে

ছবি - যেমন দেখায় পৃথিবীতে

এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের সামনে তার একটা গ্রহ গেলে কি হবে? এরকম তারার সামনে দিয়ে গ্রহ যাওয়াটা বেশ নিয়মিত ব্যাপার হতেই পারে যদি গ্রহটা খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ঘনঘনই গ্রহ ট্রানসিট করবে - কদিন আগে যেমন শুক্রগ্রহ সূর্যের সামনে দিয়ে ট্রানসিট করল। তা এই ট্রানসিটের সময় অল্পসময়ের জন্য হলেও গ্রহটা এই লেন্সের ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবে, মানে নক্ষত্র থেকে আসা আলো আরো উজ্জ্বল হবে অথচ তার শার্পনেস কমে যাবে। এটাই হল গ্রহ আবিষ্কারের দ্বিতীয় উপায়। ট্রানসিটের সময় আরো একটা গ্যালাক্সি এসে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে - এরকম ঘটনা কমই ঘটে, তাই এভাবে গ্রহ আবিষ্কারের ঘটনাও কম।

ছবি - গ্রহ ট্রানসিটের ফলে হটাত করে তারাটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে

শুক্রগ্রহের ট্রানসিট সূর্যের সামনে দিয়ে

এরপরেও কিন্তু গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের সীমার বাইরে রয়ে যায়, যেটার জন্য ব্যবহৃত হয় এই তৃতীয় উপায়। নক্ষত্রের সামনে দিয়ে গ্রহের ট্রানসিটের সময় আরো স্বাভাবিকভাবেই নক্ষত্র থেকে আসা মোট আলো কমে যাবে। একটা গ্রাফ এঁকে প্লট করে যেতে থাকলে ট্রানসিটের সময় মোট আলোর পরিমাণ কম দেখাবে, মনে করে নেওয়া যাবে এই সময়ে কোনো গ্রহ পার হচ্ছে তারাটাকে। এই তিন পদ্ধতি মিলে গত দু'দশকে ২৭০টার মত তারা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছবি - ট্রানসিটের সময় আলোর তারতম্য

ছবি -আলোর তারতম্য

এই পদ্ধতিতে গ্রহের সন্ধান করার সময় আরো একটা কাজ করা যায়। যেহেতু ট্রানসিটের সময় তারার আলো সামনের গ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসে, তাই তার বর্ণালীর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। কারণ আলো যে মাধ্যমকে ভেদ করে আসে তার আলোর বর্ণালী ওপর নির্ভর করে। তাহলে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে কি কি মৌল বা যৌগ আছে তার ওপর ট্রানসিটের সময় তারার আলোর বর্ণালী নির্ভর করে। এখন আমরা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে জেনে গেছি জলীয় বাষ্পের মধ্যে দিয়ে আলো এলে তার বর্ণালী কেমন হয়। তাই গ্রহে জল আছে কিনা তা বলে দেওয়া যায় ওই বর্ণালী বিশ্লেষণ করে।

এবার আমি বাড়ি ফিরে নেচারের পডকাস্ট চালিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম বিজ্ঞানীরা আদপে কি কি বলেছেন। তারাটার নাম HD189733B (অদ্ভুত নামের জন্য আমি দায়ী নই)। ব্যাপারটা আবিষ্কার হয়েছে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সৌজন্যে - জ্ঞানের ব্যাপারে যার কাছে আমরা চিরঋণী। পডকাস্টে কথা বলা হল নাসার জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরীর মার্ক সোয়েন-এর সাথে। ওনার দাবী যে গ্রহটা ২.২ দিনে তার নিকটবর্তী তারার (তারাটা আমাদের থেকে ৬০-৬৫ আলোকবর্ষ দূরে আর সূর্যের চেয়ে কিছু ছোট) চারদিকে চক্কর কাটে, আবার নিজের অক্ষের চারদিকেও ওই একই সময়ে একপাক খায়। এর ফলে, গ্রহটাতে একটা পাশ সবসময় তারার দিকে, আর অন্যপাশ সবসময় অন্ধকার। তাই, এর দুপাশের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য বেশী। আরো বড় কথা, গ্রহটাতে জলীয় বাষ্প ছাড়াও মিথেনের মত যৌগও পাওয়া গেছে। গ্রহটার তারার খুব কাছে আর তার তাপমাত্রা খুব বেশী বলে তাতে হয়ত সরাসরি প্রাণের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু, কাছাকাছি আরো কিছু গ্রহ থাকলে তাদের পৃষ্ঠে কিন্তু প্রাণের ভালই সম্ভাবনা আছে। কারণ, মিথেনের মত জৈব যৌগই আমাদের প্রাণের মূল বিল্ডিং ব্লক নিউক্লিক এসিড তৈরী করতে পারে।

তবে নিকট ভবিষ্যতে এরকম আরো ফলাফল পাবার আশা ক্ষীণ, কারণ হাবল এর মহাকাশে দেখার ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু জানার আগ্রহ কি তা বলে থেমে থাকবে। মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে পরবর্তী জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ - আরো কয়েকবছরের মধ্যেই। আরো অনেক এরকম জলীয় বাষ্প বা মিথেনযুক্ত গ্রহ পেয়ে যাব আমরা, হয়ত এবার গ্রহের তাপমাত্রাও আর বাগড়া দেবে না আমাদের উৎসাহে।

খবর - নিউ ইয়র্ক টাইমস

তথ্য - এই সাইটটা আর উইকির পেজ।

- দিগন্ত এর ব্লগ

- ৬৭৯বার পঠিত

মন্তব্য

জটিল হিসাব নিকাশগুলো নাবুঝলেও বিষয়টা চমৎকার

অসাধারণ। তবে বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল বিষয়গুলি আরো একটু বিস্তারিত বললে, বিজ্ঞানের ছাত্র নন এমন অনেকেও হয়ত ব্যাপারটা আংশিক হলেও বুঝতে পারতেন।

তবে কোন সন্দেহ নেই লেখাটা দারুন।

অপেক্ষায় থাকলাম, মিথেনপূর্ণ সহ্যক্ষমতার মধ্যে থাকা তাপমাত্রার গ্রহের ।

------------------------------------------------

অলমিতি বিস্তারেণ

অলমিতি বিস্তারেণ

আমি লেখা আপডেট করে দিচ্ছি - বলুন তো কোনটা নিয়ে আরেকটু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? ছবি নিয়ে ঘেঁটে থাকায় ডপলার এফেক্ট আর বর্ণালীর ওপর ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া হয় নি।

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন, মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে । পথ আমার চলে গেছে সামনে, সামনে, শুধুই সামনে...।

আপনি নিজেই ধরে ফেলেছেন !

আমার মনে হয়েছিল যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নন তারা , ডপলার ইফেক্ট কি , বর্ণালী কি এ ব্যাপারে তেমন কিছু হয়তো জানবেন না। তাই খুব সম্ভবত সরল একটা ব্যাখ্যা খুব কাজে আসতো।

গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং এর ব্যাখ্যাতে সাধারণ লেন্সে যা ঘটে থাকে অর্থাৎ কনভার্জিং কিংবা ডাইভার্জিং এর ব্যাপারটা কি একটা ছবি দিয়ে বোঝানো যায় ?

এ সবই অবশ্য বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে আমার মনে হয় এগুলো যোগ করলে লেখাটা সবার কাছেই বেশ সুস্বাদু হত।

-----------------------------------------

অলমিতি বিস্তারেণ

অলমিতি বিস্তারেণ

... সহজভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য ধন্যবাদ।

.............................................

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল

এই জীবনের পদ্মপাতার জল - জীবনানন্দ দাশ

.............................................

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল

এই জীবনের পদ্মপাতার জল - জীবনানন্দ দাশ

সুন্দর পোস্ট। ভাল লাগল।

কুচ্ছিত হাঁসের ছানা

আজ পরীক্ষা শেষ হলো সাড়ে এগারোটায়। পরীক্ষা শেষে কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে প্রথমেই সাইন্স ডেইলি সাইটটিতে ঢুকলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞান পাতায় প্রধান খবরই ছিল এটা। রুমে এসে সচলায়তনে প্রবেশ মাত্রই বিস্তারিত জেনে গেলাম। ভালো লাগলো লেখাটা। খবর জানানোর পাশাপাশি গ্রহ সনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যাখ্যাটাও এসে গেছে।

টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সাধারণের জন্য আরেকটু ভাঙিয়ে বললে প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেতো। হিস্টরি চ্যানেলের "দ্য ইউনিভার্স সিরিজ"-এর একটি পর্ব দেখেছিলাম, নাম "এলিয়েন প্ল্যানেট্স"। এই পর্বটা দেখলে সবাই গ্রহ সনাক্তকরণের বিষয়টা পরিষ্কার বুঝে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস। টরেন্টের লিংকটা দিয়ে দিলাম:

http://isohunt.com/download/29790587/hst+the+universe.torrent

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

প্রবন্ধটির সাথে গ্রহ সনাক্তকরণের প্রথম পদ্ধতিটি বিষয়ে কিছু কথা যুক্ত করতে ইচ্ছা করছে:

অনেকেই মনে করেন তারাকে কেন্দ্র করে গ্রহটি আবর্তিত হয়। আসলে কিন্তু তা না। তারা এবং গ্রহ উভয়েই তাদের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে। ধরি একটি লিভারের এক পাশে সূর্য আর আরেক পাশে পৃথিবী আছে। সূর্যের ভর অনেক বেশী হওয়ায় স্বভাবতই ভারসাম্য আনার জন্য লিভারের ভারসাম্য দণ্ডকে সূর্যের কাছে আনতে হবে। এটাই হচ্ছে ভরকেন্দ্র। ভরকেন্দ্রটা তারার একেবারে কাছে হয়। এজন্য তারার আবর্তন সহজে চোখে পড়ে না।

এর মানে তো পরিষ্কার, যেসব তারার চারদিকে গ্রহ আছে তারা কোনভাবেই আবর্তিত হয় না। পৃথিবী থেকে কেবল দূরেই সরে যেতে থাকে। কিন্তু, যাদের সাথে গ্রহ আছে তারা দূরে তো সরে যায়ই তার উপর আবার তারা জগতের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে। বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরার কারণে তারাটি পৃথিবী থেকে কখনও দূরে সরে যায় আবার কখনও কাছে আসে। মানে আবার ভাববেন না, তারাটি পৃথিবীর কাছে আসছে। তারাটি দূরেই সরে যাচ্ছে, কিন্তু সেই যাত্রা পথেও একটি বৃত্তাকার গতি বজায় রেখেছে। পৃথিবীর যেমন আহ্নিক আর বার্ষিক নামে দুটি গতি আছে।

কোনভাবে যদি তারার এই ঘূর্ণনকে বোঝা যায় তাহলেই বোঝা যাবে, তার আশপাশে গ্রহ আছে। এটা বোঝার উপায় আছে। কোন তারা থেকে পৃথিবীতে আলো আসে যা আমরা দেখতে পাই। তারাটি যত দূরে যায় আলোটা হয় ততই লাল রঙের আর যত কাছে আসে ততই হয় নীল রঙের। এই বিষয়টাকে ডপলার অপসারণ বলে। তাহলে যে তারা পৃথিবী থেকে কখনও দূরে আবার কখনও কাছে আসছে তা থেকে আসা আলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আলোর রঙ একবার লাল হচ্ছে আবার নীল হচ্ছে। এভাবেই বোঝা যায় গ্রহটির সাথে আছে বহির্জাগতিক গ্রহ বা বহির্গ্রহ।

এই বহির্জাগতিক গ্রহই আমাদের প্রধান টার্গেট এখন। কারণ বহির্বিশ্বে বসতি স্থাপন করতেই হবে। হিস্টরি চ্যানেলের সিরিজটিতে বিষয়টা দেখে এতোই বিস্মিত হয়েছিলাম যে এখানে উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

খুবই সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে আমার কাজটা কমিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ।

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন, মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে । পথ আমার চলে গেছে সামনে, সামনে, শুধুই সামনে...।

দিগন্তের লেখা আর শিক্ষানবিসের মন্তব্য মিলে ব্লগটা দারুণ হয়েছে, পড়ে ভাল লাগলো ।

- খেকশিয়াল

এই বহিঃসৌর জাগতিক গ্রহটি (বহির্গ্রহ) নিয়ে বাংলা উইকিপিডিয়াতে লেখা শুরু করেছি। তথ্যছক আর ভূমিকা যোগ করা হয়ে গেছে। দেখতে পারেন সবাই:

http://bn.wikipedia.org/wiki/এইচডি_১৮৯৭৩৩_বি

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

লেখা ভাল হয়েছে তবে লিঙ্কগুলো ভরতে হবে। এত এত জ্ঞান রাখার জায়গাও আছে শুধু লিখতে হবে।

তবে ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন

- এটা ঠিকঠাক বুঝলাম না। কার গ্রহণ এখানে? এটা ট্রানসিটের সময়ের কথা বলছেন কি>

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন, মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে । পথ আমার চলে গেছে সামনে, সামনে, শুধুই সামনে...।

এটা আসলে হবে ট্রানজিটের ঠিক আগে। ইংরেজি উইকিপিডিয়াতে একটু রহস্য করেই বোধহয় গ্রহণ লিখেছে। গ্রহণের কথা বললে একে "এইচডি ১৮৯৭৩৩ এ" তারার গ্রহণই বলতে হবে। কারণ গ্রহ সামনে এসে পড়ায় তারার কিছু অংশ ঢেকে গিয়ে তারা গ্রহণের সৃষ্টি হয়েছে।

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

হ্যা, বাংলা উইকিপিডিয়াতে একটি নিবন্ধ লিখলে, অধিকাংশ লিংকই লাল হয়ে থাকে। সেগুলো নীল করার জন্য, তথা সেগুলো নিয়ে নিবন্ধ লেখার জন্য বেশ খানিকটা সময় দিতে হয়। এখন থেকে চেষ্টা করছি, একটি নিবন্ধ লেখার পর, সেখানকার সবগুলো ডেড লিংক নিয়ে নিবন্ধ লিখে ফেলতে।

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

এ লেখাটা বিজ্ঞানবিষয়ক বিষয় পড়ার আগ্রহ বাড়ালো। ধন্যবাদ।

যতবার তাকে পাই মৃত্যুর শীতল ঢেউ এসে থামে বুকে

আমার জীবন নিয়ে সে থাকে আনন্দ ও স্পর্শের সুখে!

সচলায়তনে একটা বিজ্ঞানায়তন থাকা জরুরী। যেখানে এই লেখাগুলি সব একসাথে পাওয়া যাবে।

রোদ্দুরেই শুধু জন্মাবে বিদ্রোহ, যুক্তিতে নির্মিত হবে সমকাল।

বিকিয়ে যাওয়া মানুষ তুমি, আসল মানুষ চিনে নাও

আসল মানুষ ধরবে সে হাত, যদি হাত বাড়িয়ে দাও।

হ্যা, একটা বিজ্ঞানায়তন থাকলে মন্দ হয় না। বিজ্ঞান বিভাগ তো আছেই। সেটাকে বিজ্ঞানায়তন নামে আলাদা করে ফেললেই হয়। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানায়তনের মধ্যে আবার সাব-ক্যাটাগরি করা যাবে। বিজ্ঞানায়তনের লেখাগুলোতো নীড়পাতায় আসবেই, পাশাপাশি জড়ো হবে বিজ্ঞানায়তনে।

প্রশাসক ও মডারেটরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

প্রথমে মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানায়তন হলে ভালো হবে। কিন্তু, এখন আবার মনে হচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগ তো আছেই। আলাদা বিজ্ঞানায়তন করলে অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, গল্প, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা এগুলো নিয়েও আলাদা আয়তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আয়তনে আয়তনে ভরে যাবে সচলায়তন। সেটা বোধহয় ঠিক হবে না।

তাই এখন আমার মত হচ্ছে, বিজ্ঞানায়তন করার দরকার নেই। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলো বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে একসাথে জড়ো অবস্থাতেই আছে।

— বিদ্যাকল্পদ্রুম

নতুন মন্তব্য করুন