বিগত চারশ বছরে ঢাকার বন্যপ্রাণী ( ১৬০৮ – ২০০৮)

ক্যাটেগরি:

বিগত চার শতাব্দী ধরে ঢাকা নগরীর অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নানা ধরনের বুনো প্রাণীর অস্তিত্বের জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে, যার মাঝে কিছু প্রাণী মানববিশ্বে ভয়াবহ বিপদজনক বলেই পরিচিত। যদিও কয়েক শত বছরে ক্রমবর্ধমান শহর তাকে ঘিরে থাকা বুনোজগতের অস্তিত্বকে কোণঠাসা করে ফেলেছে ক্রমাগত। বুড়িগঙ্গার তীরে অল্প কয়েকজন মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে স্থাপিত ঢাকা নগরী সতের শতকেও বিশাল অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে শহরের উত্তরপ্রান্তে।

শহরকেন্দ্রের উত্তর দিকে মিরপুর, কুর্মিটোলা, পল্টন এবং তেজগাঁও নামের চার দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল। নদী তীরের দক্ষিণে ছিল কামরাঙ্গির চর নামের এক বিস্তৃত বাদাবন। সেইখানের বাসিন্দারা বাঘ, অজগর সহ অন্যান্য প্রাণীপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কালের স্রোতে কয়েকশ বছর পরেও স্থানগুলির নাম অবিকৃত ভাবে টিকে আছে কিন্তু সেগুলো আর মানুষের মনে ভয়াল প্রাণীময় ঘন জঙ্গলের আতঙ্ক ছড়ায় না।

আধুনিক ঢাকার একজন বাসিন্দা হিসেবে সেই বিগত সময়ের বুনো জীবনের গল্প হয়ত অতীতের বাসিন্দাদের চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় না। তাই আমাদের গল্প বলা হয়েছে বর্তমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে যেয়ে। বর্তমানে একটি বুনোপ্রাণী টিকে থাকার অধিকার নিয়ে আমরা যেভাবে সরব তা সেই ধূসর অতীতে এমন ধারণাও নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য ছিল। ক্রমবর্ধমান শহরের অনেক অঞ্চলে মানুষ বন কেটে সাফ করে ফেলার সাথে সাথে অনেকেই জীবিকার জন্য বুনো প্রাণীর সাথে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। যে প্রাণীদের প্রায় পাশাপাশি থেকে তাদের জীবন অতিবাহিত হত আজ তাদের জাতেরা থাকে শহর থেকে বহু দূরের অভয়ারণ্যে। ঢাকার গত কয়েক শতকের যে জীবজগতের গল্প আমরা শোনাব তা আসলে কিছু ভয়ংকর , মানুষের জন্য বিরক্তি উদ্রেককারী প্রাণীর গল্প আর গুটিকয়েক ক্ষতিকারক জীবের, যা আজকের পৃথিবীর প্রকৃতি প্রেমিক এবং বুনো প্রাণীর প্রতি ভালবাসা লালনকারীদের জন্য অস্বস্তির কারণ হতেও পারে।

আমাদের বর্ণনায় সাধারণ ইংরেজি এবং বাংলা নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষেও আছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী

---ভয়ংকর প্রাণী

---- বড় বেড়ালেরা

অবিশ্বাস্য শোনালেও সতের শতকেও ঢাকার আশেপাশের বনাঞ্চলে বেশ কিছু বাঘ এবং অসংখ্য চিতাবাঘ ছিল। যদিও ঢাকার অধিকাংশ বাসিন্দারা বিশাল, রোমশ, ডোরাকাটা নিশাচর, আলসে, মুখচোরা প্রাণীটির দর্শনের চেয়ে রাতের আঁধারে ভেসে আসা বাঘের গর্জনের সাথেই বেশী পরিচিত ছিলেন। তার চেয়ে হালকা, সরু গড়নের ফোঁটা ফোঁটা দাগওয়ালা চিতাবাঘের সাথেই বরং মানুষের মোলাকাত বেশী হত যারা কিনা মাঝে মাঝেই দিনের বেলাতেই গৃহপালিত কুকুর, ছাগল ইত্যাদি শিকার করত। মানুষ সাধারণত বাঘ এবং চিতাবাঘের পার্থক্য করতে পারত না, তাই উভয়ের নামই ছিল বাঘ। বাঘের গল্প প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসত অব্যাহত ভাবে, ভূতের গল্পের মত তা মানুষের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে যেত।

প্রাচীন নগরীর সব বাসিন্দাই সেই দুই ধরনের গল্প জানতেন। বনের বাঘের চেয়ে গল্পের বাঘই মানুষের মনে বেশী ভীতির উদ্রেক করত। তবে সব গল্পই পুরোপুরি আষাঢ়ে নয়। সেই সময়ে বাঘ কেবলমাত্র সুন্দরবনে আবদ্ধ ছিল না, সারা দেশেই ছড়িয়ে ছিল। মানুষ এবং বাঘের মুখোমুখি হওয়া খুব বিরল কিছু ছিল না। পুলিশের খাতা ঘেটে দেখা গেছে ১৮৩৭ সাল পর্যন্তও ঢাকায় প্রতি বছর কমপক্ষে এক জন মানুষ বাঘের হাতে নিহত হয়েছে।

দ্রুত বেড়ে ওঠা মানব বসতি যেন বাঘের ভয় মুক্ত থাকে সেই জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না, বাঘ শিকারের জন্য শিকারিদের মতা পুরস্কার দিয়ে আকৃষ্ট করা হত। একইসাথে বিক্রম দেখানোর, জনসেবা করার এবং ট্রফি সংগ্রহের সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হত বাঘ শিকার। মুঘল আমলে বেতন দিয়ে শিকারি রাখা হত। ব্রিটিশ আমলে বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত ছিল। মাত্র চারশ বছরে বাঘের সংখ্যা কেন এমন অবস্থায় আসল তা নিয়ে খুব বিস্ময় প্রকাশের কিছু নাই। সরকারি হিসেব মতে দেখা গেছে ১৮০৪ সালে ২৭০টা বাঘের চামড়া শিকারিরা সরকারের কাছে দিয়ে পুরস্কার নিয়ে গিয়েছিল, অথচ মাত্র একশ বছর পরেই ১৯০৭- ১৯১০ পর্যন্ত মাত্র তেরটি বাঘের ছাল জমা পড়ে। সব বাঘ অবশ্য শহরের আশে পাশে শিকার হয়েছিল না নয় , বরং পুরস্কারের লোভে কিছু কিছু অনেক দূর থেকেও আনা হয়েছিল।

সতের – উনিশ শতক পর্যন্ত কেবলমাত্র বিষ মাখানো তীর দিয়েই স্থানীয় শিকারিরা যে সংখ্যক চতুর বেড়াল শিকার করতে সক্ষম হয়েছিল তা কেবলমাত্র বিস্ময়ের জোগান দেয়। যেহেতু সরকারি পুরস্কারের তালিকায় চিতাবাঘের নামও ছিল, শিকারিরা এক পর্যায়ে আবিস্কার করে যে বাঘ শিকারের চেয়ে চিতাবাঘ মারা অনেক সহজ। ফলে শিকার চলতে থাকে। এমনকি ১৯১০ সালেও ২৬টি চিতাবাঘের ছাল জমা পড়েছিল পুরস্কারের জন্য। কালো মদ্দা চিতাবাঘের ( যা কিনা ব্ল্যাক পান্থার নামে পরিচিত, জিন ঘটিত কারণে মেলানিন যে চিতাবাঘ কিছুটা কালচে বা পুরোপুরি কালো হয়) চামড়ার একটা আলাদা খাতির ছিল, যদিও তার জন্য বিশেষ কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। ১৯১৫ সালেও কামরাঙ্গির চরে একটি চিতাবাঘ মারা হয়েছিল বলে জানা যায়। রয়েল বেঙ্গল বাঘের চেয়ে ঢাকার চিতাবাঘেরা শিকারির থাবা এড়িয়ে কয়েক বছর বেশীই টিকে ছিল। মিরপুর এবং কুর্মিটোলার বনে গত শতকের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত কয়েকটি চিতাবাঘ ছিল বলে জানা গেছে। তবে পরবর্তীতে চিতাবাঘের পরিণতিতে তা কোনই ভূমিকা রাখতে পারে নি। যেখানে সুন্দরবনে অন্তত কয়েকশ বাঘ এখনো বর্তমান, সেখানে সারা দেশে চিতাবাঘের সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায় বাঘ যেমন তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে সুন্দরবন পেয়েছে, চিতাবাঘ মানুষের জন্য অগম্য তেমন কোন জায়গা খুঁজে পায় নি ।

বেড়াল পরিবারের বাকি সদস্যগুলো ভীতিকর ছিল না কখনোই, বরং বলা চলে নিরব পর্যটক ছিল ঢাকার। যে চার ধরনের ক্ষুদে বেড়াল ঢাকার বন ও বাদাতে থাকত তারা হচ্ছে মেছো বিড়াল (Fishing Cat), চিতা বিড়াল(Leopard Cat),বনবিড়াল(Jungle Cat), সোনালি বিড়াল(Asian Golden Cat)। ঢাকায় তাদের থাকার সপক্ষে প্রমাণ-উপাত্ত যথেষ্ট সন্দেহপূর্ণ, মানুষ তাদের যেহেতু প্রায়ই বাঘ বলে সম্বোধন করে ফলে আসল বাঘের সাথে গুলিয়ে যায়। বিশেষ করে একটু বড় আকৃতি মেছো বিড়ালকে ভুল কারণবশত মানুষ বাঘ বলেই মনে করে। আকারে ছোট হবার কারণে নিশাচর এই শিকারি প্রাণীগুলো শহরতলির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জঙ্গল এবং জলাভূমিতে সহজেই টিকে থাকতে পারে।

বন্য শূকর

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বন্য শূকর ( গৃহপালিত শূকরের পূর্বপুরুষ) ছিল শহরের প্রান্তে যেতে নানা কারণে যেতে বাধ্য হওয়া মানুষদের কাছে এক বিভীষিকাময় নাম। পল্টন, কুর্মিটোলা এবং মিরপুরের জঙ্গলে ছিল তাদের অভয়ারণ্য। তিরিশ থেকে চল্লিশটি বন্য শূকর দল বেঁধে বন-বাদা দাপরে ঘুরত আর রাতের বেলা খামার আর বাগানে হামলা করত। খঞ্জরের মত ধারালো দাঁতের অধিকারী একশ কিলোগ্রাম ওজনের পূর্ণ বয়স্ক মদ্দা শুয়োর ছিল এক দর্শনীয় জন্তু। যদিও মানুষ বা গৃহপালিত জানোয়ার বন্য শূকরের আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত ছিল না , তারপরও কোণঠাসা হলে তারা আক্রমণ করে মানুষকে আহত করত। পুলিশের রেকর্ড ঘেটে দেখা গেছে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তও বন্য শূকরের আক্রমণে মানুষ মারা গেছে।

বাঘের ভয়ে সাধারণত মানুষ বড় দল বেঁধে বনে প্রবেশ করত, কারণ ধারনা ছিল যে কয়েকজন একসাথে থাকলে বাঘ সাধারণত আক্রমণ করে না। কিন্তু বুনো শূকরের মুখোমুখি এই সূত্র নিস্ফল ছিল। কোন কারণে বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছালে তারা যেখানে সেখানে আক্রমণ করত, তা সেখানে যত মানুষই থাক না কেন। যে কারণে বাঘের চেয়ে মানুষ বুন্য শূকরের ভয়েই বেশী আতঙ্কিত ছিল। যদিও বাঘের চেয়ে শূকর শিকার করা অপেক্ষাকৃত সহজই ছিল। অনেক জাতের মানুষ মাংসের জোগানের জন্যও শূকর শিকার করত। আদিবাসি গোত্র, বিশেষ করে শহরের উত্তর প্রান্তের বনের নিকটে বসবাসরত, যাদের মগ বলে অভিহিত করা হত, তারা এই ব্যাপারে দক্ষ ছিল। যথেচ্ছ শিকারের ফলেই ঢাকার আশপাশ থেকে বন্য শূকরের বিলুপ্তি ঘটে গত শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকেই।

বুনো মহিষ

সতের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বুনো মহিষ ছিল ঢাকার আরেক পরিচিত প্রাণী। তারা দল বেঁধে শহরের উত্তরের বাদাতে চরে বেড়াত। বেলাই বিল ( বর্তমানে গাজীপুরের পুবাইলে অবস্থিত) নামের বিস্তৃত বাদা এবং শ্রীপুরের অসংখ্য নাম না জানা জলা শহরের থেকে উত্তর এবং পূর্বদিকে নদীর ধারে রাজত্ব করে ছিল। বাঘ এবং বন্য শূকরের মত মহিষ কোন সময়ই মানববসতির খুব কাছে আসত না বিধায় তা মানুষের জন্য আতঙ্কউদ্রেককারী ছিল না। যদিও বিশালদেহী প্রাণীগুলো দলবেঁধে চরে বেড়াত, এবং অনাহুত মানুষদের প্রতি যে খুব একটা সদয় ছিল এমন প্রমাণ মেলে না। ১৮৩০ সালেও বুনো মহিষের কবলে পড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। নৌকা করে নিয়মিত ঢাকায় যাতায়াত করা বণিকদের নিরাপত্তা মূলত নিহিত ছিল যাযাবর বুনো মহিষের দল কোথায় সেটা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা এবং সেই এলাকাকে এড়িয়ে চলার মধ্যে।

ব্রিটিশ আমলে বুনো মহিষের পালের খবর রাখত মূলত দেশী-বিদেশী শিকারির দল। বিশালদেহি, ধীরগামী, লুকাতে অক্ষম এই প্রাণীটিকে বন থেকে খেদিয়ে বাহির করার জন্য ব্যপক জনবলেরও প্রয়োজন ছিল না। শিকারের চেয়েও কঠিনতর অংশ ছিল এক টনের উপরে মাংস লোকালয় পর্যন্ত পরিবহন করা। তারপরও যেহেতু সকল ধর্ম ও জাতের মানুষ মহিষের মাংস খায়, তাই কষ্টটুকু সাফল্য হিসেবেই দেখা হত। মূলত শিকারের কারণেই স্বল্প সংখ্যক বুনো মহিষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় বাদাবন থেকে, উনিশ শতকেই।

হাতি

বুনো হাতি ঢাকার মানুষদের কাছে যেমনই ভয়ংকর তেমনই সমীহের প্রাণী হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও সতের শতকেও এশিয় হাতি ঢাকার প্রান্তসীমার কাছের বনের বিচরণ করত না, কিন্তু কাছেরই অপেক্ষাকৃত ঘন বন বিশেষ করে ভাওয়াল, কাপাসিয়া ও কাছিমপুরে তাদের দেখা মিলত। পোষা হাতি ভারী মাল টানার কাজে এবং সার্কাসে বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হত, ফলে নগরবাসীদের কাছে তা ছিল একটি পরিচিত উপকারী প্রাণীর প্রতীক। যদিও এর বিশাল শরীর ও চৌকস শুঁড় কোন সময়ই লোক মনে কৌতূহল ও ভীতি জাগাতে ব্যর্থ হয় নি। বুনো বা পোষা দুই ধরনের হাতির কাছেই মাহুত ছাড়া কেউ-ই ঘেঁষার সাহস দেখাত না।

ঢাকা থেকে ১০০-২০০ কিলোমিটার উত্তরের কিছু বনে, সিলেটে এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ে উনিশ শতকের বেশ কিছু সংখ্যক হাতি ছিল। সেই সমস্ত এলাকায় স্থানীয় একদল মানুষের কাছে ফাঁদ পেতে হাতি ধরা ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। যে ধরনের ফাঁদ পেতে বুনো হাতি ধরা হত তাঁর নাম ছিল খেঁদা। সাধারণত শীতকালেই খেঁদা পাতা হত, যখন বন কম আদ্র থাকায় সহজেই গভীরে যাওয়া সম্ভব হত। ঔপনিবেশিক আমলে সরকারি খরচে খেঁদা স্থাপন করা হত। এই সম্পূর্ণ দেশী উপায় প্রথমবারের মত বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছিল ১৮৬৮ সালে এবং বনবিভাগ তাঁর ব্যবহার শুরু করে ১৯১৫-১৬ সালে। কতৃপক্ষ খেঁদার জন্য টেন্ডার আহবান করত এবং প্রতি হাতি ধরার জন্য মাঝে মাঝে ৭৫০ টাকার মত সন্মানী দিত। (১৯৬৭ সালের চট্টগ্রাম জেলা গ্যাজেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য )।

চট্টগ্রামের এমন একটি ফাঁদে ৮০টি হাতি ধরা পড়ার ঘটনাও জানা যায় যেখানে পুরো খেঁদাতে হয়ত আটকা ছিল ২০০ প্রাণী। দুঃখজনক ভাবে বাচ্চাসহ মা হাতি প্রায়ই ধরা পড়ত এমন ফাঁদে। গত দুইশ বছর নির্বিচারে হাতি ধরা এবং বন ধ্বংসের কারণে বুনো হাতির সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়, আজ অল্প কিছু টিকে আছে কোনমতে। মাঝে মাঝে স্মৃতিকাতর হাতির পাল ফিরে আসে তাদের চিরচেনা পথ ধরে প্রাচীন বনের পথে, যেখানে গজিয়ে ওঠা কৃষিক্ষেত এবং মানুষের আবাস তখন চাপা পড়ে হাতির পায়ের নিচে।

ঢাকাতে এখন হাতির নামে একটি প্রধান রাস্তা আছে যাকে আমরা এলিফেন্ট রোড নামে চিনি, যা দিয়ে আজিমপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পিলখানার হাতিশালা থেকে হাতি নিয়ে আসা হত। পিলখানার মাহুতেরা যে এলাকায় থাকতেন তার নাম টিকে আছে মাহুতটুলী হিসেবেই। সারা দেশে ধৃত হাতিগুলো পিলখানায় এনে সেগুলোতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত অস্ত্র পরিবহণসহ ইংরেজ সামরিক বাহিনীতে নানা কাজের ব্যবহারের জন্য। বেসামরিক কাজে হাতির মূল ব্যবহার ছিল গাছের গুড়ি টানা। গত শতকের প্রথমে বাংলায় হাতির অস্তিত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসায় ইংরেজরা হাতি ধরার কার্যক্রম বাংলা থেকে মায়ানমারে স্থানান্তর করে।

বিরক্তিকর স্তন্যপায়ী প্রাণী

বানর

বানর হচ্ছে একমাত্র বৃহদাকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী যা গত চারশ বছর ধরে ঢাকায় যে শুধু বসবাস করছে তাই-ই না এমনকি আজকেও এই কংক্রিট অরণ্যে মানুষের গমগমে ভিড়ের মাঝেও তারা টিকে আছে। রেসাস বানর হচ্ছে একমাত্র বানর যারা পুরনো ঢাকার ছাদে এবং শহরের আরেক প্রান্তে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্টে এখনো টিকে আছে। বানর পরিবারের অন্য যে সদস্য গত শতকেও ঢাকায় বিচরণ করত তা হচ্ছে মুখপোড়া হনুমান, অবশ্য সমস্ত Langurকেই বাংলায় হনুমান বলা হয়ে থাকে। সংখ্যায় অনেক বেশি, স্বভাবে সাহসী এবং মন্দিরগুলোতে পালিত হবার কারণে বানররা মাঝে মাঝে অসতর্ক মানুষের হাত থেকে খাবার ছিনতাই ও চুরি করার দুঃসাহসও দেখায়। শহরের ভিতরের ও আশেপাশের বাগান নষ্ট করার জন্যও তাদের দায়ী করা হয়। যদিও সেটা নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য শোনা যায় না, এবং ঢাকা শহরকে বানরমুক্ত করার প্রচেষ্টা কঠোর ভাবে কখনোই চালানো হয় নি।

বাগানে হামলার অভিযোগের শিকার বানরেরা এই মহীরুহশূন্য পরিবেশের মন্দিরের প্রাঙ্গণে অথবা সব্জিবাজারে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু হনুমানদের জন্য বড় গাছ অত্যাবশ্যকীয়। প্রতিবারই ভূমিতে খাদ্য সংগ্রহের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শেষেই তাদের গাছের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান শহরের বন ছেঁটে একেবারে অদৃশ্য করে ফেলার মত্ততার পাল্লায় হনুমানেরাও চলে যায় ঢাকা ছেড়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে হনুমানশূন্য ঢাকায় বানরদের একক করুণ রাজত্ব শুরু হয়।

বৃহত্তর সিলেটের মাধবপুর, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে তাদের দর্শন মিলে। এছাড়া বাংলাদেশে এখনো দেখা যায় ধূসর হনুমান এবং চশমাপড়া হনুমানের। সারা দেশে হনুমানদের খুব ক্ষুদ্র এক দল আজও যশোর ও কুষ্টিয়ার কয়েকটি গ্রামে টিকে আছে।

শেয়াল, খেঁকশিয়াল

বিগত চার শতাব্দী ধরে ঢাকা মহানগরীতে এবং এর আশেপাশে Canidaeপরিবারের যে দুইটি প্রাণী দেখা যায় তারা হচ্ছে পাতিশিয়াল (Asiatic Jackal) ও খেঁকশিয়াল (Bengal Fox)। পাতিশিয়াল মানুষের কাছের সবচেয়ে পরিচিত স্তন্যপায়ী শিকারি প্রাণী বলেই পরিচিত বহু বছর ধরে। যদিও মরাখেকো এবং পোষা মুরগী ও গবাদিপশুর ভক্ষক হিসেবে তার দুর্নামই সর্বজন বিদিত। একইসাথে অতি চতুর বলে পরিচিত হওয়ায় শিয়ালের ধূর্ততার নানা গল্প আমাদের লোকগাঁথা ও রূপকথায় মেলে। পাতিশিয়ালেরা নিশাচর এবং আঁধার ঘনিয়ে আসার পরেই বিচরণ শুরু করে, যদিও গোধূলি লগ্নের সাথে সাথেই বিকট চিৎকার এবং সারা রাতে কয়েকবার ডাক দিয়ে তার অস্তিত্বের জানান দেয়। যে কোন একটি শিয়াল ডাকার পরপরই দলের বাকিরা সেখানে পাল্লা দিয়ে যোগ দেয়, মনে হয় শুরুর সেই ডাকটি যেন ছিল কোন প্রলম্বিত দীর্ঘ সুর মূর্ছনার শুরুর আহবান মাত্র। যদিও দীর্ঘ ও জোরালো ডাকের মোচ্ছব শেয়ালকে মানুষ সমাজে আদরণীয় করতে পারে নি কখনোই।

গত কয়েক শতকে ঢাকাতে পাতিশেয়ালের সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে গেছে। মানুষ তাদের যতই চালাক বলে অভিহিত করুক, প্রায় কুকুরাকৃতির একটি মাংসাশী প্রাণীর পক্ষে এই বিটুমিন-কংক্রিটের নগরে টিকে থাকার মত খাদ্য সংস্থান করা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। বরং শহরতলীর কোন প্রান্তরে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন শেয়াল দেখলেই মানুষ উল্টো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এককালের বহুল পরিচিত জীবটির দিকে।

পাতি শিয়ালের তুলনায় খেঁকশিয়াল অনেক ছোট, আদরণীয়, নিরিবিলি, লাজুক এক প্রাণী। বড় আকারের জাতভাইটির মতই সেও মানববসতির আশেপাশে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে, পচা-গলা মৃতদেহ খায়, সুযোগ পেলে মুরগী ধরে। যদিও এই কাজটি সে পাতিশেয়ালের তুলনাই খুব কমই করে থাকে। আসলে খেঁকশিয়ালের মূল খাদ্যতালিকায় আছে ছুঁচো, ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর পোকামাকড়, ফলপাকুড়। উইয়ের ঢিবি থেকে শুরু করে তরমুজের ক্ষেত সবই খেঁকশিয়ালের প্রিয় খাবারের জায়গা। বাঙালি জীববিজ্ঞানীদের জন্য গর্বের বিষয় হচ্ছে এই প্রাণীটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে বাংলার নামে, Vulpes bengalensis, যদিও তা প্রিয়দর্শন ক্ষুদে প্রাণীটি বুনো পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিশেষ কোন সহায়ক হয় নি। ঢাকা নগরীর কোথাও খেঁকশিয়াল টিকে নেই এবং সারা দেশেই এর অবস্থা বিপন্ন।

গন্ধগোকুল ও বেজি

গত কয়েকশ বছরে ঢাকার বাসিন্দাদের মাঝে বেশ কয়েক ধরনের Viverridae গোত্রের প্রাণী ছিল ( ছোট আকৃতির মাংসাশী প্রাণী যাদের পা খাটো, শুন্ড লম্বা এবং লেজ রোমশ দীর্ঘাকৃতি)। বিশেষ করে গন্ধগোকুল,খাটাশ ও বেজি এই পরিবারের তিন সদস্য যারা ঢাকায় বসবাস করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। ডোরাকাটা শরীর ও রিংওয়ালা লেজের খাটাশকে বরাবরি শহরের অনিষ্টকারী এক প্রাণী হিসেবে ধরা হত যাকে রাতের আঁধারে না গোধূলিলগ্নে নিজ আশ্রয় ছেড়ে মানুষের পোষা প্রাণী বিশেষ করে মুরগী ও কবুতর ধরতে দেখা যেত। কিন্তু মানুষ জানত না যে খাটাশ আসলে অনিষ্টকারী প্রাণীদের জন্য এক দুর্দান্ত জল্লাদ, যে নানা ধরনের ইঁদুর, ছুঁচো ও পোকামাকড় খেয়ে এলাকা সাফ রাখে। লাজুক, নিভৃতচারী, ক্ষুদে প্রাণীটি যে কোন ধ্বংসাবশেষ বা অব্যবহৃত অংশ পেলেই সেখানে আস্তানা গাড়ে এবং সেই আবাসন দুর্গ থেকেই সমস্ত আক্রমণ চালায়। যদিও সেই এলাকার মানুষ এর চলাচলের পথে মামুলি ফাঁসের ফাঁদ অথবা মুরগীর কুঠুরির সামনে বড় ইঁদুর মারার ফাঁদ দিয়ে সেই হামলার ইতি টানে।

ঢাকার আরেক ধরনের Civet ছিল গন্ধগোকুল, যার ইংরেজি নামের সাথে যতই তাল থাকুক সে খাটাশের মতই এক মাংসাশী প্রাণী। জাতভাইটির মত তারও মানুষের পোষা মুরগীর উপরে হামলা চালানো ইতিহাসের কারণে ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী প্রাণীর তকমা জুটেছে। সাধারণত এরা তাল গাছ দিবাকালীন আশ্রয়স্থল এবং বাচ্চা বড় করার নার্সারি হিসেবে ব্যবহার করে। অবস্থাদৃষ্টে কোন ধ্বংসাবশেষ বা পুরনো গাছের ফাঁপা গুড়ি পেলে তাতেও নিবাস গাড়তে দ্বিধা বোধ করে না। ঢাকার মানুষেরা অবশ্য খাটাশ ও গন্ধগোকুলের মাঝে তফাৎ করতে পারে না এদের প্রায় একই রকম আকৃতি, গড়ন ও স্বভাবের কারণে। যদিও চামড়া দেখেই তাদের পার্থক্য বোঝা সম্ভব, গন্ধগোকুলের রোমশ চামড়া গাঢ় ধূসর বর্ণের, মাঝে ফোঁটা ফোঁটা আর লেজে কোন রিং নাই। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এর বিশেষগ্রন্থি, শত্রুর উপর নিক্ষেপের জন্য দুর্গন্ধযুক্ত তরল থেকে সঞ্চিত থাকে। এই নাছোড়বান্দা প্রাণীগুলো কয়েকশ বছর বীরদর্পে বিচরণ করে বেড়ালেও আজ গুটিকয়েক হয়ত টিকে আছে গোপন কোন বাসযোগ্য স্থানে।

খাটাশ এবং গন্ধগোকুলেরা নিশিতে শিকার চালিয়ে যায় কিন্তু তাদের নিকটাত্মীয় বেজি একই কাজ করে দিনভর। তাদের মধ্যে আরেক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে অন্যরা গাছে চড়তে পটু কিন্তু বেজি আক্রান্ত হলেও গাছ বাইতে পারে না। বহু শতাব্দী ধরে দিবাকালীন দুই পরিচিত শিকারি হচ্ছে নকুল বা ছোট বেজি (Small Indian Mongoose) এবং নেউল বা বড় বেজি (Common Mongoose) যদিও দুইটাকেই মানুষ বেজি বলেই ডাকে এবং তাদের পার্থক্য নিয়ে যে খুব ওয়াকিবহাল তাও নয়। বেজিরা তাদের ধারালো নখর দিয়ে তৈরি মাটির গর্তে বাস করে এবং যতদিন তাদের খাওয়ার মত সাপ, ইঁদুর, পোকা থাকে ততদিন মানববসতির খুব কাছাকাছি টিকে থাকতে পারে। পোষা হাঁসের বাচ্চা আর মুরগীর ছানাও তাদের ভোজ্য তালিকায় অংশ নেয় মাঝেসাঝে। নকুল একটু ছোট আকৃতির হয়, দীর্ঘ দেহ, লেজের শেষ প্রান্ত রোম ছাড়া দেখে লাজুক প্রাণীটি চেনা যায়। কোন অজানা কারণে অন্য বেজিটির তুলনায় নকুল অনেক বেশি বিরল শহর এলাকায়। তবে শহরের ক্রমবর্ধমান খাদ্য সংকটের কারনেও হয়ত অপেক্ষাকৃত বিশালদেহী নেউলের কাছে তার পরাজয় মেনে স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

নেউল বা বড় বেজি (Common Mongoose)

নেউল সাধারণত বেশ বড় আকারের হয়, সাহসী প্রাণীটির পেছনের পা লোমহীন, লেজের শেষাংশ সাদা লোমে আবৃত থাকে। এটি শহরের অনাকাঙ্ক্ষিত PEST বৃশ্চিক, ব্যাঙ, ছুঁচো, ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে নেউল নানা বিষধর সাপ এমনকি গোখরাকেও লড়াইয়ে পরাস্ত করতে পারে, যা তাকে মানুষের কাছে কিছুটা হলেও পছন্দনীয় প্রাণীতে পরিণত করেছে। যদিও নেউলের খাদ্যতালিকায় আরও রয়েছে পোষা পাখি, হাঁসের বাচ্চা, অসতর্ক মুরগীর ছানা ইত্যাদি। বুনো খাদ্যের যোগান কমে গেলে নেউল মানুষের পালা প্রাণীর উপরেই বেশি নজর দেওয়া শুরু করে ফলে অবধারিত ভাবেই লড়ুয়ে কোবরা-শিকারি হিসেবে তার জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়ে। মানুষের পাতা ফাঁদ এবং জালের কারণে বেজির সংখ্যা হ্রাস পেলেও খাটাশ ও গন্ধগোকুলের মত ভয়াবহ হারে নয়। উদ্যমী প্রাণীটি শিকারে দারুন কুশলতার পরিচয় দিয়ে ঢাকার অনেক স্থানেই ভালভাবে টিকে আছে।

ইঁদুর

ঢাকা শহরে এখনও একটিও বাড়ি নেই যেখানে অন্তত এক প্রজাতির ইঁদুরও থাকে না, এবং গত চারশ বছরের ইতিহাসেও তাইই ছিল। যদিও চার শতাব্দীতে ঢাকার ভূদৃশ্যে বিপুল সব পরিবর্তন ঘটেছে এবং ইঁদুর বাদে প্রায় সব ধরনের বন্য প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিও গত কয়েকশ বছর ধরে, ঠিক বর্তমানের মতই তাদের বিনাশ করার নানা কৌশল কাজে লাগিয়েছে মানুষ, কারণ তারা ক্ষতিকর Paste। মনে হয় এই শহরে টিকে থাকার লড়াইয়ে তারাই সবচেয়ে নাছোড়বান্দা ও খাপ খাওয়ে নেয়াই পটু প্রাণী। ঢাকার বহুতল অট্টালিকা থেকে শুরু করে পূতিগন্ধময় বস্তি, সবখানেই কয়েক ধরনের ইঁদুরের বিস্তার। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝে ইঁদুর ( বিজ্ঞানীরা যাকে Muridae বলে থাকেন) এক বিরল পরিবার, যাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা হ্রাস ঘটছে না।

দুই ধরনের ব্যান্ডিকুট ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর (Little Indian Field Mouse), ইঁদুর (Soft-furred Rat) হচ্ছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ঢাকার মাঠ, বাগান, পতিত জমি ও বাঁধের বাসিন্দা। ব্যান্ডিকুট ইঁদুরেরা গর্ত খোড়া সম্ভব এমন যে কোন জায়গা বিশেষ করে ধানক্ষেত, সব্জি বাগান, বাঁধে বাস করে। তারা ওস্তাদ সাঁতারু, ফলে গর্ত পানিতে ভিজলে বা ভরে গেলে সাধারণত কোন সমস্যা হয় না। একধরনের ব্যান্ডিকুট ইঁদুরের ( Lesser Bandicoot-Rat) বৈজ্ঞানিক নাম রাখা হয়েছে বাংলার নামে- Bandicota bengalensis। তাদের মতই মেঠো ইঁদুরও মাঠ ও বাগানের গর্তের বাসিন্দা। কিন্তু ইঁদুর (Soft-furred Rat) মাঠে বাস করলেও যে কোন ভগ্নস্তূপেও থাকতে পারে। ইঁদুর পরিবারের এই সদস্যরা ঢাকায় অবস্থানের সোনালি দিনগুলো ফেলে এসে তার প্রান্তসীমায় বসবাসরত।

নেংটি ইঁদুর ( House Mouse), গেছো ইঁদুর (Common House Rat) অতীতের মতই আজও সদর্পে বিচরণ করে ঢাকাতে। Muridae পরিবারের এই দুই সদস্য আমাদের একান্ত আপনজনের মতই বাসগৃহে থাকে। তারা আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, আসবাবপত্র ব্যবহার করে, যত্রতত্র বংশবৃদ্ধি করে, ছাদ, প্রাচীর, তাকে ঘুমায়। শত বছরে জীবনযাত্রা ও স্থাপত্যকলার ব্যপক পরিবর্তন শর্তেও ইঁদুর-মানুষের সম্পর্কের এমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সেই মোঘল আমল, ইংরেজ আমল, পাকিস্তানি আমল অতিবাহিত করেও ইঁদুরেরা মানুষের আশেপাশেই বহাল তবিয়তে আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরক্তি ও ঘৃণা তাদের হঠাতে পারেনি ঢাকা থেকে।

সজারু ও খরগোশ

গত কয়েকশ বছর ধরে যে দুই তৃণভোজী প্রাণী রাতের ঢাকার বাগান আর শহরতলীর মাঠে অনাহুত ভাবে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াত তারা হচ্ছে সজারু এবং খরগোশ। দুই দলই খাবারের সন্ধানে খুঁজে ফিরত রসালো পাতা, মূল, ডাঁটা, ফুল, ফল, বীজ। মানুষের বাগান তাদের কাছে উৎকৃষ্ট ভোজসভার স্থান, সজারুদের নিয়মিত রাতকালীন আক্রমণের বিরুদ্ধে ফসলের ক্ষেত আর সাজানো বাগানে কোন প্রতিরোধ ছিল না বললেই চলে। এই নিশাচরেরা যে কোন বেড়া ভেদ করে যেতে পারত, আর কোন বেড়া অভেদ্য হিসেবে দেখা দিলে স্রেফ সুড়ঙ্গ খুঁড়েই অনুপ্রবেশ করত। ফাঁদে খুজে পেতে এবং এড়িয়ে যেতেও তারা যথেষ্টই পটু ছিল। পাহারারত কুকুরেরা এই অনাকাঙ্খিত লুটেরাদের ধরার চেয়ে মালিকদের জাগিয়ে রাখতেই বেশী ব্যস্ত ছিল। সজারু অসম্ভব দ্রুততার সাথে পিছন ফিরে তার বিষাক্ত কাঁটা উচিয়ে আক্রমণরত কুকুরকে মারাত্মক রূপে আহত করতে পারে, তাই অভিজ্ঞ কুকুর মাত্রেই সজারুর কাঁটার ঝমঝম শব্দ পাওয়া মাত্রই স্থাণু হয়ে তাদের এড়িয়ে যেত। বিষাক্ত কাঁটার ফলে অন্যান্য শিকারি প্রাণীর কবল থেকেও তারা নিরাপদ ছিল, কিন্তু মানুষের চাহিদার কারণে বাগান উধাও হয়ে ভবন উঠতে থাকলে মূলত খাদ্যাভাবেই সজারুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইট-পীচের রাজত্ব বিস্তারের কারণে ঢাকা সজারুশূন্য হয়।

নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য খরগোশদের বিষাক্ত কাঁটা বা কোন ধারালো অঙ্গই ছিল না। বরং টিকে থাকার লড়াইয়ে তার সম্পদ ছিল সতর্কতা, শারীরিক জোর ও উচ্চমাত্রার প্রজনন ক্ষমতা। ঘাস ও অন্যান্য ছোট উদ্ভিদখেকো প্রাণীগুলো ঘাসেরই গর্তে বাস করত। অসংখ্য বাচ্চা লালনের জন্য সেগুলো চমৎকার জায়গা ! খরগোশের প্রজনন হত সারা বছরই, যদিও ঘাস বেড়ে ওঠার সময়ে বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে যেত, সেই সাথে বাচ্চাদের যত্নের পরিমাণও। মানুষ ছাড়াও এই নিরীহ তৃণভোজীদের অনেক শত্রু ছিল। উম্মুক্ত ঘাস প্রান্তর এমন অসহায় প্রাণীর জন্য এক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান, যেখান দিনে চক্কর দিতে বেজি আর ঈগল এবং রাতে প্যাঁচা এবং শেয়াল। যদিও সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়টি ছিল ঘেসো জমিও উধাও হয়ে যাওয়া। এই নগরে আজ এমন কোন ময়দান নেই যেখানে ঘাস বুনো ভাবে বাড়তে পারে এবং খরগোশেরা সেখানে বাড়ী বানায়। খরগোশ বর্তমানে বাংলাদেশের এক বিপন্ন প্রাণী।

বাদুড়

বিগত শতাব্দীগুলোতে গোধূলি লগ্নের ঢাকার আকাশ থাকত উড়ন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রাজত্ব। আঁধার নেমে আসলেই তাদের দেখা যেত ফলের বাগানগুলোতে, বা মানুষের আবাস গৃহে ঢুকে দিব্যি উড়ে বেড়াতে, কোথাও একটিবারও ধাক্কা না খেয়েই! তারা হচ্ছে সেই অদ্ভুত দর্শন প্রাণী যাদের হাতের জায়গায় আছে হাড়, পেশী ও চামড়ার সমন্বয়ে গঠিত ছাতার মত অঙ্গ যা তাদের বাতাসে উড়ে বেড়াতে সাহায্য করে, বিজ্ঞানীদের তাদেরকে Chiroptera বলে অভিহিত করলেও আমরা তাদের বাদুড় ও চামচিকা বলেই জানি। অতীতে ঢাকায় বেশ কয়েক ধরনের এই উড়ুক্কু জীবেরা থাকত যারা তিমির ভেদ করে ওড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। যদিও এখানে আমরা চার ধরনের উড়ন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথাই বলব-

অতীত–বর্তমান দুই কালেই ঢাকার সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান বাদুড় ছিল বড় বাদুড় বা চম্পা বাদুড় ( Indian Flying Fox )। একমাত্র এই প্রজাতির বাদুড়ই লোকালয়ের মাঝে উম্মুক্ত গাছের ডালে দিনের বেলা আশ্রয় নেয়। বিশাল দল বেঁধে এরা উল্টো হয়ে সারাদিন ঝুলতে থাকে, দূর থেকে মনে হয় লণ্ড্রী থেকে কাপড় রোদে শুকানো হচ্ছে। বিশাল এক জোড়া চোখ দিয়ে এরা নিচের মানুষদের দিকেও নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। নির্ভীক স্বভাব ও বিশালাকৃতির কারণেই এরা মনুষ্যসমাজে সবচেয়ে বেশী পরিচিত বাদুড়। সাঁঝবেলা এরা আশ্রয় ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে ফল গাছের দিকে যাত্রা শুরু করে। বাদুড় ফলপাকুড় খুবই পছন্দ করে, কাজেই শহরের ফলবাগানগুলোর বেশ ক্ষতিসাধন হয় তাদের দ্বারা। বিশেষ করে ভরা মৌসুমের ফলন্ত গাছগুলো। এই কারণেই শহরের সবচেয়ে ঘৃণ্য বাদুড় হিসেবেই তারা সুপরিচিত ছিল। বাগানের তদারককারীরা অনেক সময়ই লাঠি, জাল, বল্লম নিয়ে সারা রাত টহল দিতে বাদুড়ের ফলার রুখতে। তবে বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন সৃষ্টির জন্য ব্যপক পরিমাণে গাছ উজাড় করে বাসগৃহ নির্মাণ শুরু হলে বাদুড় –মানুষের সেই নৈশযুদ্ধের কথা ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়। আজ ঢাকাতে খুব অল্প সংখ্যায় এই বিশালদেহী ফলখেকো বাদুড়েরা টিকে আছে।

Indian Flying Fox-এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির অন্যান্য উড়ুক্কু নিশাচরদের ভরে রাখত ঢাকার আকাশ, বিশেষ করে ডাইনি বাদুড় ( Greater False Vampire ), ক্ষুদে চামচিকা (Coromandel Pipistrtelle), বামণ চামচিকা (Least Pipistrtelle)। তারা সাধারণত পরিত্যক্ত ভবনের নানা আঁধার কোণায় লুকিয়ে থাকত, রাতে মূলত পোকা ভক্ষণ করতেই বাহির হত এবং মানুবরাজ্যের জন্য খুব কম সমস্যারই তৈরি করত। এদের মধ্যে ডাইনি বাদুড় ছিল সর্ববৃহদাকৃতির, যাদের খাদ্যতালিকায় ছিল ঝিঁঝিঁ পোকা, ব্যাঙ, মাছ, গিরগিটি, পাখি ইত্যাদি।

ডাইনি বাদুড় ( Greater False Vampire )

চামচিকা (Pipistrtelle)রা মূলত ক্ষুদে পোকা যেমন গুবরে পোকা, মথ, মশা ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারন করত। চামচিকা শব্দটি অবশ্য খুব চিকন লোককে অভিহিত করার সময়ও ব্যবহার করা হয়। পোকামাকড়ের আধিক্যের জন্য চামচিকারা মানুষের আবাস বিশেষ করে আলোজ্বলা রুমেও প্রবেশ করে খাদ্যর অন্বেষণে। অতিমাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের কারণে যেহেতু পোকারাই উজাড় হয়ে গেছে প্রকৃতি থেকে, তাই পতঙ্গভূক চামচিকারাও নেই হয়ে গেছে আমাদের পরিবেশ থেকে।

আদরণীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী

হরিণ

গত শতাব্দীগুলোতে ঢাকার সমস্ত বুনো প্রাণীই যে এর নাগরিকদের কাছে ভয়ংকর ক্ষতিকর ছিল তা নয়, বেশ কিছু জন্তু তাদের প্রিয়দের তালিকায়ও ছিল, বিশেষ করে হরিণ ছিল সেই প্রিয় জন্তুদের তালিকার শীর্ষে। ঢাকার ছড়ানো বন, বাদা, ঘাসের প্রান্তরে ছিল চিত্রল হরিণ, মায়া হরিণ, বারশিঙ্গা ও সাম্বার হরিণের বিশাল পাল। মায়া হরিণ হচ্ছে সবচেয়ে দৃঢ় ও ক্ষুদ্রাকৃতির হরিণ, মানুষ তাঁকে খুব একটা প্রিয়দর্শন মনে করত না এবং জাঁকালো শিঙের অভাবের কারণে শিকারীরাও মায়া হরিণ শিকারের ব্যাপারে বেশী উৎসাহী ছিল না।

চিত্রল হরিণ ছিল আরেকটু বড় আকৃতির, বর্ণীল, রাজকীয় দর্শন হরিণ, যাদের আছে গাছের ডালের মত ছড়ানো শিং। দলবদ্ধ ভাবে এরা চলাচল করে এবং প্রায়ই ফসলের মাঠে খাবারের সন্ধানে নেমে পড়ত। হরিণের প্রাদুর্ভাব থাকলে সেই অঞ্চলের কৃষকেরা কুকুর রেখে হরিণ শিকার করত বা তাড়িয়ে দিত। বারশিঙ্গা ছিল বৃহৎ আকৃতির হরিণ, আর সম্বর একেবারে দানবীয়। যদিও এদের খুব অল্প সংখ্যায় দেখা যেত।

শুধুমাত্র প্রিয়দর্শন ও দৃষ্টির কারণেই নয়, সুস্বাদু মাংস এবং চামড়ার কারণেই ঢাকার নাগরিকদের কাছে হরিণের বিশেষ কদর ছিল। ধনী ব্যক্তিরা তাদের বাড়ী হরিণের শিং, চামড়া ও স্টাফ করা মাথা দিয়ে সাজাতে ভালবাসতেন। হরিণ শিকারের সাথে দেশী-বিদেশী সবাই-ই জড়িত ছিলেন। হরিণ শিকার ছিল অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং ঝুঁকিমুক্ত। পাশ্চাত্যের শিকারিরা যখন বন্দুক ব্যবহার করত, দেশীরা ব্যবহার করত জাল এবং ফাঁদ। ডালা শিকারি নামের একদল পেশাদার শিকারি রাতের অন্ধকারে হরিণের চোখে টর্চের আলো ফেলে হতচকিত করে শিকার করত। টর্চের নিচে ধরে রাখা ডালা বা ঝুড়ি, যার আড়ালে তারা আত্মগোপন করত, থেকে তাদের নাম এসেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা এই শিকার হরিণের সংখ্যার উপরে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিশেষ করে তৃণভূমি, বাদা ও জঙ্গল উজাড় করে ক্রমবর্ধমান শহরের চাপে। ১৯১০–১৯২০ এর মাঝেই ঢাকার শেষ বুনো হরিণগুলো শিকার করা হয় পল্টন, মিরপুর, কুর্মিটোলা ও কাসিমপুরে। বর্তমানে ঢাকার ২০০ কিলোমিটারের মাঝেও কোন হরিণ বাস করে না। প্রকৃতিতে চিত্রল হরিণ এবং মায়া হরিণ শুধুই সুন্দরবনে থাকে এবং মায়া হরিণ কিছু সীমান্তঘেঁষা পাহাড়ি বনে থাকে, সাম্বার প্রায় বিলুপ্তির মুখোমুখি আর বারশিঙ্গা নাই হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে অনেক আগে।

ভোঁদড়

বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভোঁদড় খুবই আদুরে একটি প্রাণী। আগের শতাব্দীর বাসিন্দাদের কাছে এর ব্যতয় ছিল না। ভোঁদড় বিষয়ে অতীত ও বর্তমানের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে তাদের সংখ্যা, তাদের জনপ্রিয়তা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ভোঁদড়ের দর্শন পাওয়া অতীব দুর্লভ ঘটনা, এমনকি সুন্দরবনের মত স্থানে যেখানে তাদের আবাস, অথচ প্রাচীন ঢাকার বাসিন্দাদের কাছে এ ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সপ্তদশ শতাব্দীর ঢাকা ছিল অসংখ্য নদী, নালা, জলা, পুকুর, মৌসুমি ডোবার এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ঘেরা। সেই জলরাজ্যে ছিল ভোঁদড়দের রাজত্ব। জলের অস্তিত্ব থাকলেই বলা চলে সেখানে ভোঁদড় দেখা যেত। তিন ধরনের ভোঁদড় দেখা যেত Oriental Small-clawed Otter, Indian Smooth-coated Otter, Eurasian Otter। এদের মাঝে ইউরেশিয়ান নিশাচর শিকারি হবার কারণে মানুষের কাছে কিছুটা অপরিচিতই ছিল। কিন্তু বাকিদের দেখা দিনের আলোতেই মিলত।

Oriental Small-clawed Otter ছিল এই তিন জাতের মাঝে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির এবং সংখ্যাতেও বেশী। অগভীর জলের বাসিন্দা এই ভোঁদড়ের খাদ্যতালিকায় ছিল শামুক, কাঁকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি। খাবারের ছিল ব্যপক প্রাচুর্য, এবং সেই খাবারে ভাগ বসানোর মত প্রাণীর সংখ্যাও ছিল নাই বললেই চলে। দলবদ্ধ ভাবে চলাচলরত ভোঁদড়েরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। সামনের দুই পা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মাছ ধরার দৃশ্য মানুষের মাছ ধরার দৃশ্যই মনে করিয়ে কৌতুককর পটভূমির অবতারণা করে। ভোঁদড়েরা ভূমিতে গর্ত খুড়ে তা বিশ্রাম, লুকানো এবং প্রজননের কাজে ব্যবহার করে। সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যাবতীয় পরিবেশই তাদের ছিল, এবং প্রকৃতিতে তাদের এমন কোন শত্রু ছিল না যাদের মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে পারে।

Indian Smooth-coated Otter নদী ও হ্রদের গভীর পানিতে বসবাস করে, এরা মূলত মাছখেকো। তারা দলবদ্ধ ভাবে শিকার করে এবং একসাথে মাছ তাড়িয়ে শিকার করে। জেলেরা ভোঁদড়দের মাছ ধরার দক্ষতা খেয়াল করে পোষা ভোঁদড়দের মাছ তাড়িয়ে জালে নিয়ে ফেলার কৌশল শিখিয়ে তাদের পেশাতে ব্যবহার করে। এখনও নড়াইলের ধীবর সম্প্রদায় এইভাবে ভোঁদড়দের পালন করে। তারা ভদ্রদের ধাইড়া বলে অভিহিত করে, বাংলাতে অবশ্য উদবিড়ালও খুবই পরিচিত একটি নাম। জেলেদের ব্যবহৃত সেই ভোঁদড়গুলো অবশ্য বুনো অবস্থা থেকে সংগৃহীত নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ঘরে বড় হওয়া ভোঁদড় সম্প্রদায় যারা মাছ ধরতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে ভোঁদড়দের অস্তিত্ব অবশ্য জেলেদের জন্য হুমকির সম্মুখীন হয় নি, বরং সমস্যা হয়েছে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভোঁদড়ের চামড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্য বলে গণ্য শুরু হয়। শিকারিরা যেখানেই ভোঁদড় দেখে সেখানেই শিকার শুরু করে। পোষা ভোঁদড়দের ব্যবহার করে বুনো ভোঁদড়দের বাহির করত তাদের আস্তানা থেকে। ফ্যাশনেবল পোশাক নির্মাণে ব্যবহারের জন্য চামড়া সরবরাহের তাগিদে আবিস্কার করা হয় নানা কৌশল। হাজার হাজার ভোঁদড় এই ভাবে হত্যা করে চামড়া চীনে রপ্তানি করা হয়। ফলে জলদি ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেটের মত ঢাকাও ভোঁদড়শূন্য হয়ে পরে। হরিণের মত আজ ঢাকার আশেপাশের ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে ভোঁদড় যায় না। এবং ভোঁদড়ের সমস্ত প্রজাতিই বাংলাদেশে সংকটাপন্ন ও বিলুপ্তির মুখোমুখি।

শুশুক

গাঙেয় শুশুকের সম্পূর্ণ দেহ মানুষ দেখতে না পারলেও মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছে সে অনায়াসে। এরা সারা জীবনই নদীর ঘোলা জলের আড়ালে অতিবাহিত করে। কেবলমাত্র নিঃশ্বাস নেবার জন্য উপরে ওঠার সময় এর সিক্ত কালচে দেহের কিছু অংশ দেখা সম্ভব হয় মানুষের পক্ষে। ফলে কেমন তাদের নিঃশ্বাস নেওয়া দেখা সম্ভব হলেও তাদের সাঁতার, শিকার, সঙ্গম, বাচ্চার জন্মদান প্রক্রিয়া এবং লালন করা চাক্ষুষ করা সম্ভব হয় না। সারা বিশ্বের মানুষের কাছেই শুশুক এক আদরণীয় প্রাণী। গত চারশ বছরে ঢাকার নদ-নদীতে হাজারো শুশুক দেখা যেত। এদের কোন প্রাকৃতিক শত্রু ছিল না, এবং ভোঁদড়ের মত যথেচ্ছ শিকারের সম্মুখীন হয় নি, যার জন্য সকল কৃতিত্ব চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রাপ্ত, যারা শুশুকের চামড়া কদরের সাথে গ্রহণ করে নি। তারপরও শুশুকের জনসংখ্যাও সমপরিমাণে হ্রাস পেয়েছে মূলত শিল্প কারখানার বর্জ্য পানিতে ফেলার জন্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে শুশুকের সংখ্যা রাতারাতি হ্রাস পায়, সারা বিশ্বে এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫০০০এরও কম।

সরীসৃপ

ভয়ংকর সরীসৃপ

সাপ

অতীতের ঢাকায় সাপ ছিল বাঘের মতই একই সাথে বাস্তবে ও গল্পগাঁথার প্রাণী। শহরের সর্বত্রই মানুষ সাপ এবং সাপের প্রতি ভয় নিয়ে বাস করত। শুধুমাত্র বন, জঙ্গল, জলা আর প্রান্তরই নয়, প্রতিটি বাড়ী, মন্দির, ফুটপাত, বাগান ও গোরস্থান ছিল সাপের আবাসস্থল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের অধিকাংশই বিষধর ছিল না।

কিন্তু পুরাণের সাপেরা এমন ছিল না, তারা ছিল সর্বদাই ভয়ংকর। তারা শুনতে পারত এবং মানুষের সঙ্গীতের বিশেষ ভক্তও ছিল, মানুষকে সম্মোহনে পটু, মানুষের মত পানাহার এবং বাতাসে উড়তেও পারত। ঢাকার ছিল সাপুড়েদের বিশাল দল যারা সাপ ধরতে, খেলা দেখাতে এবং কল্পকথার সাপের গল্প বলতে পারঙ্গম ছিল। গল্পের সাপেরা আজও ঢাকায় বহাল তবিয়তে আছে, আসলে বাস্তবে সাপদের চেয়ে তাদের সংখ্যায় এখন অনেক বেশী। বর্তমান ঢাকা মহানগরীতে সাপদের টিকে থাকা খুবই কঠিন একটা কাজ। এখানে আমরা বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে পরিচিত সাপগুলো নিয়ে কথা বলব-

গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও পল্টন, কুর্মিটোলাসহ ঢাকার অনেক জায়গা অজগর ( Indian Rock Python) এর নিবাস ছিল। আর গোলবাহার অজগর থাকত (Reticulated Python )জঙ্গলে ও বাদায়। মানুষ তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিল না কারণ এরা মূলত বনে, জলাতেই থাকত এবং বুনো পশু শিকার করত। শুরে নাগরিকরা বরং ধারাজ সাপ ( Rat Snake ), গোখরা ( Cobra) , শঙ্খিনী বা কাল কেউটে ( Krait) যারা মানুষের বেশ কাছাকাছি থাকত তাদের নিয়েই বেশী জানত।

যাদের সাথে মানুষের প্রতিদিনই মোলাকাত হত, এবং গবাদি পশুর সাথেও, ফলশ্রুতিতে মানুষ এবং পশু দুইই মারা পড়ত। অনেক মানুষই সাপের কামড়ে মারা যেতেন। সেই যুগে ডাক্তাররাও সাপে কাঁটা রোগীকে খুব ভাল চিকিৎসা দিতে পারতেন না। বরং ওঝা ও সাপুড়েদের ডেকে তন্ত্র মন্ত্র, পূজা, বা ভেষজ ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা চলত। পুলিশ রেকর্ড ঘেতে দেখা গেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও বছরে ১৭ জন মানুষ সাপের কামড়ে মারা যেতেন। এখন এমন মৃত্যু অতি কম এবং শহরের প্রান্তসীমা থেকে অতি দূরে।

কুমির এবং ঘড়িয়াল

সতের থেকে উনিশ শতকের ঢাকার নাগরিকেরা কুমিরের চেয়ে কুমিরের আক্রমণের খবর বেশী জানত। শহরের চারপাশের পানি কুমির ও ঘড়িয়াল থাকত, এবং কুমিরেরা আসলেই মাঝে মাঝে মানুষের উপর আক্রমণ চালাত। অধিকাংশ মানুষই অবশ্য কুমির ও ঘড়িয়ালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, এবং উভয়কেই কুমির বলে সম্বোধন করে। এবং মানুষের কাছে কুমির মানেই নিকটবর্তী নদী-জলার এক নরখাদক প্রাণী।

মিঠা পানির কুমির ঢাকার চারিপাশের সমস্ত জলাতেই বাস করত। সাপের মত তারা লোকালয়ে বাস করত না, কাজেই মানুষের সেধে যেয়ে কুমিরের গ্রাসে পড়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাঘের গল্পের মতই, কুমিরের চেয়ে কুমিরের গল্পই মানুষকে বেশী ভীত করত।

দেশে অন্য অনেক জায়গার মতই মিঠা পানির কুমির ঢাকার চারপাশের জলাতে বাস করত। রোদ পোয়াবার সময় জেলেরা প্রায়ই তাদের দর্শন পেতেন। কাদার মধ্যে এর কাদারঙা শরীর অনেকদূর থেকেই চোখে পড়ত বিশালত্বের কারণে। তবে কিছুটা ডুবন্ত কুমির চিহ্নিত করা আবার বেশ কঠিন। কুমিরের আক্রমণের ঘটনা খুব একটা বিরল ছিল না কারণ সুন্দরবনের বাঘের মতই মিঠা পানির কুমিরও মানুষকে শিকার হিসেবেই দেখত, বিপদজনক, কিন্তু সুখাদ্য! ঢাকা জেলার কুমিরের আক্রমণে হতাহতের অনেক ঘটনা ঘটত। ১৮৩৭ সালে পুলিশ রেকর্ড দেখায় যে ফি বছরই অন্তত ২ জন মানুষ কুমিরের আক্রমণে মারা যেত। প্রচুর কুমির নিধনের ফলে অধিকাংশ কুমিরই নাই হয়ে যায় প্রকৃতি থেকে, বাকীগুলোও উধাও হয়ে যায় বাসস্থানের অভাবে। আজকে শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র বাংলাদেশের কোথাও মিঠা পানির কুমির নেই, একমাত্র খাঁচারগুলো বাদে।

(কুমির)

অন্য কুমির যাকে ঘোট কুমির বলা হতো ছিল ঘড়িয়াল। দেখতে অনেকটা কুমিরের মত হলেও তাদের মধ্যে দৃশ্যমান অনেক পার্থক্য ছিল। বিশেষ করে এর লম্বা সরু Snout যা দিয়ে বড় প্রাণী ধরা সম্ভব ছিল না। এরা ছিল মূলত মাছখেকো এবং নদীর অপেক্ষাকৃত স্থির জলের অংশে অবস্থান করত।

কেবল মাত্র আত্মরক্ষার জন্যই এরা মানুষকে আক্রমণ করতে বাধ্য হত, যদিও মানুষের কাছে সেটাই ছিল অগ্রহণযোগ্য অপরাধ। কুমিরের মত ঘড়িয়ালও সন্ধান পাওয়া মাত্রই নিধন করা হত। এছাড়া পানি দূষণ এবং মাছের অভাবের ফলেও ঘড়িয়ালের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে ঢাকা বা সমগ্র দেশের কোথাও ঘড়িয়ালের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী হিসেবে যমুনায় কয়েকটা ব্যতিক্রমী ঘড়িয়াল বাদে যারা সেই নদী পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

গুইসাপ

বিগত শতাব্দীগুলোতে ঢাকাতে তিন ধরনের গুইসাপের সন্ধান মিলত যারা Varanidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিল গুইসাপ ( Bengal Monitor), সোনাগুই ( Yellow Monitor), কালো গুই ( Water Monitor or Ring Lizard)। তাদের সহজে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না, ফলে সবগুলোই গুইসাপ নামেই পরিচিত ছিল। বিশ্বখ্যাত কমোডো ড্রাগন এই গুইসাপদের অতি নিকটাত্মীয়। যদিও সেই রকম বৃহদাকৃতির না হলেও মাঝে মাঝেই গুইসাপ আড়াই মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তাদের মধ্যে Bengal Monitor এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে বাংলার নামে Varanus bengalensis।

মানুষের কাছে স্বাগত না হলেও গুইসাপেরা সাধারণত বসতবাড়ির উঠানেই থাকত। এর মোটেও বিষাক্ত বা ভয়ংকর জীব না। যদিও তাদের নোংরা এবং কুৎসিত বলেই মনে করা হয়। গোরখোদক এবং মড়াখেকো হিসেবে তাদের যথেষ্ট দুর্নামও ছিল। কয়েকটা আদিবাসী গোত্রের কাছে গুইসাপ অতি সুস্বাদু খাদ্য বলে গণ্য হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জলা, পুকুর, ডোবা এবং পরিত্যক্ত জমির আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাওয়া ঢাকার গুইসাপেরা উধাও হয়ে যায়। এখন এই বিশাল মহানগরীর কোন কোন স্থানে খুবই অল্প সংখ্যায় এরা টিকে আছে নিজের দক্ষতায় এবং বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছায়।

ভক্ষণ উপযুক্ত সরীসৃপ

কচ্ছপ

কচ্ছপ হচ্ছে একমাত্র সরীসৃপ যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ঢাকার কাঁচাবাজারগুলোতে গত চারশ বছর ধরে বিক্রি হয়ে আসত। মুসলমানদের কাছে অবশ্য কচ্ছপ হালাল বলে গণ্য নয়, কিন্তু অন্য অধিকাংশ ধর্মের অনুসারীদের কাছে কচ্ছপের মাংস এবং ডিম বিশেষ ধরনের খাবার হিসেবেই বিবেচিত হত। কচ্ছপের মাংস এবং ডিম গরীব জনগণের কাছে আমিষের সস্তা উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হত। কচ্ছপের খোল এবং মাংস থেকে যক্ষ্মা, পাইলস, আগুনে পোড়া, ক্ষুধামান্দ্য, চোখের সমস্যা, সর্দি, ঠাণ্ডা ইত্যাদি নানা রোগের ঔষধ নির্মাণে ব্যবহৃত হত। ১৯৪৭ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বেশ ভালই ছিল। শহরের ভিতরে ও বাহিরে কচ্ছপ নিধন সমানে চলত, নিকটবর্তী জেলাগুলো থেকে কচ্ছপ ধরে ঢাকা পাঠানো হত খাদ্যসামগ্রী হিসেবে। বিশ শতকের শেষার্ধে দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতেও কচ্ছপ রপ্তানি করা হত। এখন পর্যন্ত কচ্ছপ হচ্ছে ঢাকার একমাত্র সরীসৃপ যা ঢাকাবাসীরা স্রেফ খেয়েই বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

বড়শি, জাল এবং বিশেষ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে কচ্ছপ ধরা হত। মানুষ হাত দিয়েও অগভীর পানিতে তাদের ধরতে সক্ষম ছিল, অথবা পানির উপরে নিঃশ্বাস নেবার সময়, সঙ্গমের সময়, বা ডিম পাড়ার সময়ও ধরা হত। যে কচ্ছপটি মানুষ মূলত খেতো তা হচ্ছে Peacock-marked Softshell Turtle বা ধুম কাছিম, Ganges softshell Turtle বা খালুয়া কাছিম এবং Spotted Flapshell Turtle বা সুন্ধি কাছিম। এই তিন প্রজাতিই আজ শিকার এবং আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে বিলুপ্তির সম্মুখীন। এছাড়া Paintd Roofed Turtle এবং Asiatic Softshell Turtle বা সিম কাছিম দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢাকায় বিক্রির জন্য আনা হত। এই দুই প্রজাতিই আজ সারা বিশ্বে সংকটাপন্ন।

পাখি

দৃশ্যমান পাখি

পাখির সংখ্যা এবং প্রজাতির সংখ্যা দুইই কয়েক শতাব্দী আগের ঢাকাতে আমরা আজ যা দেখতে পাই তাঁর চেয়ে অনেক বেশী ছিল। অতীতের ঢাকা আবাসস্থান, অফিস, দোকান আর রাস্তার চেয়ে জলা, বন, জঙ্গল, তৃণভূমির সমন্বয়ে গঠিত এক অপূর্ব ক্যানভাস। শহরের সাধারণ পাখি কাক, চিল, কবুতরের চেয়ে এই স্থান গুলোতে পানির পাখি, বাতাই, ডাহয়, সারস, মানিকজোড়, ঈগল, বাজ, শাহিন, প্যাঁচা, বক, বগাদের আধিক্য ছিল। মিরপুর, কুর্মিটোলা, পল্টন ও তেজগাঁওর জঙ্গল এবং সাভার ও টঙ্গির বন কয়েকশ জাতের বনের পাখির আবাস ছিল। কামারাঙ্গির চর, বেগুনবাড়ি এবং ধামরাইয়ের বাদা পানির পাখির জন্য বিখ্যাত ছিল।

শহর থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত বড় জলা যেমন বেলাই, শালদহ, লবণধলা, ঢোল সমুদ্র এবং আড়িয়াল বিল ছিল জলচর পাখির জন্য বিখ্যাত। বিশাল সব নদী দিয়ে ঘেরা শহরটার মধ্য দিয়ে মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে থাকা তাদের শাখা-প্রশাখা, অগণিত দীঘি আর ঝিলের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশ অনেক রকমের পাখি আসতো যা আজ আমরা কেবল অভয়ারণ্যে দেখতে পাই।

চিরতের হারিয়ে যাওয়া সেই পাখিময় বিশ্বের সামান্য ছোঁয়া পাওয়া যায় RC Tytler (1818-72)এর মত পক্ষীবিদ এবং FB Simsonএর মত শিকারিদের লেখাতে, যারা ১৮৬০ সালের দিকে ঢাকায় ছিলেন। এছাড়াও কাহিনীকার W.W.Hunter এবং সংগ্রাহক Magistrate Clayর সুবাদেও ঢাকার পাখিকূল সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যায়। তাদের সেই বর্ণনা অনেক পাখি অবশ্য কেবল ঢাকা নয়, সারা বাংলাদেশ থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাধারণ সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় পাখিরা মানুষের দখল করা, সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ভূখণ্ডেও বেশী টিকে থাকতে সক্ষম। যার কারণে ঢাকার বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো মহিষ, হাতি, কুমির, ঘড়িয়ালরা হারিয়ে গেলেও পাখিরা টিকে আছে এখনো। তবে স্থলচর এবং বিশালাকৃতির মাংসল পাখিরাও শেষ পর্যন্ত সরে যেতে বাধ্য হয়েছে বা হারিয়ে গেছে।

আমরা এখানে সেই পাখিদের নিয়েই আলোচনা করব যারা গত কয়েক শতক ধরে ঢাকার মানুষদের কাছে সুপরিচিত ছিল কিন্তু বর্তমানে হারিয়ে গেছে বা অতি অল্প সংখ্যায় টিকে আছে।

দেশী ময়ূর ও লাল বনমুরগি

ঢাকার প্রান্তসীমার জঙ্গলে ও কাছের শালবনে ময়ূরেরা (Indian Peafowl) থাকত। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই বিশাল, অপূর্ব সুন্দর পাখিদের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে বনে তো বটেই, এমনকি শহরের কিনারেও দেখা যেত। ঢাকার একজন চিকিৎসক জেমস টেইলর ১৮৪০ সালে লিখেছিলেন ময়ূরের প্রাচুর্যের কথা। বর্ষাকালে পুরুষ ময়ূর লেজের বিশাল পালকগুলো ঝালরের মত মেলে ধরে এবং উচ্চস্বরে কেকার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাদের যারা যারা কদর করত তাদেরই নয়, বরং অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। বাঘ, চিতা বাঘ ও অন্যান্য বুনো বিড়ালের খাবারের তালিকার ময়ূর বিশেষ অংশ দখল করে ছিল। বনভূমিতে এলোমেলো পড়ে থাকা বর্ণীল, লম্বা পালকের অস্তিত্ব যে কেবলমাত্র তাদের প্রজনন ঋতু শেষে পালক ঝেড়ে ফেলার ইঙ্গিত ডি তা নয়, সেই সাথে হয়ত কোন দুর্ভাগা পুরুষ ময়ূরের জীবনের শেষ মুহূর্তের কথাও জানাতো। পরবর্তী একশ বছরে অসাধারণ পাখিটি শহরের পার্শ্ববর্তী বন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের শেষ দেশী ময়ূর গত শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে মধুপুরের বনে দেখা গিয়েছিল।

লাল বনমুরগি, যা কিনা বিশ্বের সকল গৃহপালিত মোরগ-মুরগীর পূর্ব-পুরুষ, তাদের বিশ শতকের প্রথম দিকেও ঢাকায় প্রচুর দেখা যেত, এবং শিকারে পরিণত হত। পোষা মুরগীর মতই স্থলচর পাখিগুলোকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সকাল বেলা খাবার খুঁজতে দেখা যেত শহরের উত্তর প্রান্তের বনে। তারা আক্রান্ত হলে উড়ে গাছের মাথায় আশ্রয় নিতে বা বনের গহীনে দ্রুত বেগে ছুটে পালাতে সক্ষম ছিল। রঙ ঝলমলে লাল বনমোরগটি তাঁর চকচকে লাল পালক, ফুলে থাকা ঝুঁটির কারণে অপেক্ষাকৃত ছোট ও বিবর্ণ মুরগীর তুলনায় অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

সরব ও সুদর্শন মোরগেরা ছিল শহরতলির বাসিন্দা মগ ও অন্যান্য শিকারিদের নিয়মিত শিকার। ঈষৎ হলদে ও বাদামী বর্ণের বনমুরগী ভূমিতে পড়ে থাকা পাতার দঙ্গলের সাথে চমৎকার মিশে যেতে সক্ষম হলেও, ডিমে তা দেবার সময় তারাও অবলীলায় শিকারের সম্মুখীন হত। লাল বনমুরগি ঢাকা থেকে হারিয়ে গেলেও এখনো অল্প সংখ্যায় টিকে আছে মধুপুরের বনে, সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনে, এবং সুন্দরবনের কিছুটা ভাল অবস্থায়।

তিতির, বটেরা, বাতাই

গত কয়েকশ বছর ধরেই ঢাকার চারপাশের বনের ধার, পরিত্যক্ত জমি, ঘাসের প্রান্তর, আবাদি ভূমিতে কয়েক জাতের তিতির, বটেরা, বাতাইয়ের বাস ছিল। ছোটখাটো, দৃঢ় গড়নের মুরগি ধরনের এই ভূচর পাখিগুলো ঘাসের বীজ থেকেই পর্যাপ্ত খাবার জোগাড় করতে পারত, আবার গাছপালা, ঝোপঝাড়ের আত্মগোপনও করতে পারত। তবে জমিতে চরে বেড়ানোর কারণে সহজেই পেশাদার শিকারিদের ফাঁদে আটকা পড়ত। সাধারণত এই জাতীয় পাখির মাংস শিকারিদের পরিবারেই সহজপ্রাপ্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত, যদিও ঢাকার বিত্তাশালী পরিবারের টেবিলে বুনোহাঁসের মাংসের ডিশের পাশে তাদের স্থান হত না। সাহেব শিকারিদের কাছে মাটিতে চর বেড়ানো লাজুক পাখিগুলো ঘাসের বনের সারাদিন অতিবাহিত করে মারার মত আকর্ষণীয় শিকার ছিল না। গত শতাব্দী পর্যন্তও এই জাতের পাখিরা ঢাকায় টিকে ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে FB Simson তাঁর বই Letters on sport in Eastern Bengal এ কালা তিতির (Black Flancolin), বাদা তিতির (Swamp Francolin ), রাজ বটেরা (King Quail), পাতি বটেরা (Common Quail) এর নাম উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৪ সালে পক্ষীবিদ RC Tytler ঢাকার পাখিদের মাঝে মেটে তিতির (Grey Francloin) এবং দাগি নাটাবটের ( Barred ButtonQuail) । এদের কেউই আজ ঢাকায় টিকে নেই, আর বাদা তিতির ও মেটে তিতির সারা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত। কয়েক প্রজন্মের শিকারি ও তাদের ফাঁদ যা করতে সক্ষম নয় নি আমরা মাত্র ৫০ বছর সমস্ত বাদা, ঘেসো ভূমি, পতিত জমিতে কংক্রিট অরণ্য গড়ে তুলে সেই কাজ করেছি, এই পাখিদের ইতিহাসে ঠাই দিয়ে দিয়েছি বর্তমান থেকে।

হাঁস ও রাজহাঁস

উত্তুরে ল্যাঞ্জা হাঁস (Northern Pintail)

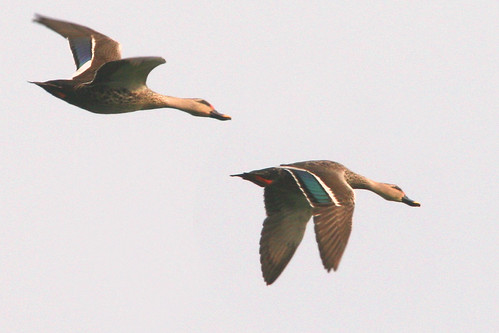

শহরময় ছড়িয়ে থাকা নদী, খাল, দীঘি ও বাদা বুনোহাঁসের বিশাল ঝাঁকের জন্য বিখ্যাত ছিল। এছাড়া সারা বছরই পাতি শরালি (Lesser Whistling Duck), দেশী মেটেহাঁস (Indian Spot-billed Duck), ধলা বালিহাঁস ( Cotton Pygmy.goose), নাকতা হাঁস (Knob-billed Duck), গোলাপি হাঁস (Pink-headed Duck) হাঁসদের দেখা যেত।

দাগি রাজহাঁস (Bar-headed Goose)

তবে শীতের সময় স্থানীয় হাঁসদের চেয়ে বিপুল সংখ্যায় বেশী হাঁস ও রাজহাঁস , যেমন- দাগি রাজহাঁস (Bar-headed Goose), মেটে রাজহাঁস ( Greylag Goose), রাজ শরালি( Fulvous Whistling Duck), খয়রা চকাচকি ( Ruddy Shelduck),পাতি চকাচকি (Common Shelduck), উত্তুরে ল্যাঞ্জা হাঁস (Northern Pintail), উত্তুরে খুন্তে হাঁস (Northern Shoveller), ইউরেশীয় সিঁথিহাঁস (Eurasian Wigeon), পিয়ং হাঁস (Gadwall), গিরিয়া হাঁস (Garganey), টিকি হাঁস (Tufted Duck) এবং তিন জাতের ভুতিহাঁসদের (Pochard)আগমন ঘটত। শীতের এই সমাগম যেমন পাখি বিশেষজ্ঞদের জন্য উপভোগ্য দৃশ্য ছিল, তেমনি ছিল শিকারিদের জন্যও।

মরচেরঙ ভুতিহাঁস (Ferruginous Pochard)

পাতি তিলিহাঁস (Eurasian Teal )

ধলা বালিহাঁস(Cotton Pygmy Goose)

অতীতের অনেক পক্ষীবিদ, শিকারি, পর্যটক ও সাংবাদিক ঢাকার হাঁস ও রাজহাঁসদের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। ১৮৪০ সালে James Taylor লিখেছিলেন দাগি রাজহাঁসের বিশাল ঝাঁক এই জেলাতে পাওয়া যেত। তাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মিরপুর চিড়িয়াখানার হ্রদে তাদের নিয়মিত দেখা যেত।

দেশী মেটেহাঁস (Indian Spot-billed Duck)

হাঁসদের সেই বিশাল মহাসমাবেশ আজ শীতকালে দু-চারটে মৃত প্রায় পুকুরে আশ্রয় নেওয়া কয়েক হাজার সরালিতে পরিণত হয়েছে। বাকী সমস্ত হাঁস ও রাজহাঁসেরা ঢাকা থেকে নেই হয়ে গেছে, আর নাকতা হাঁস (Knob-billed Duck) বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তির সম্মুখীন। গোলাপি হাঁস (Pink-headed Duck), যা কিনা ১৮৫৪ সালে Tytlerএর লেখাতে ঢাকার স্থায়ী পাখি বলে উল্লেখিত ছিল, আজ সম্ভবত সারা বিশ্ব থেকেই বিলুপ্ত। কয়েক জাতের হাঁসের বিশাল ঝাঁক এখনও উপকূল ও হাওর অঞ্চলে দেখা যায় বটে, কিন্তু ঢাকার ধারেকাছে নয়। ঢাকার সমস্ত খাল, হ্রদ, বাদা আজ চাপা পড়েছে কংক্রিটের নিচে, নদীর পানি এতটাই দূষিত এবং সরব জলজান দ্বারা পরিপূর্ণ যে নিজেদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা নিয়ে সামান্যতম ধারনা থাকলেও কোন পানির পাখির কাছে তা আর আকর্ষণীয় নয়।

বাংলা ডাহর

বাংলা ডাহর (Bengal Florican)এক ধরনের ডাহর(Bustard) যারা ঢাকার উত্তরে সাভার এলাকায় অবস্থিত তৃণভূমিতে বিচরণ করত। লম্বা পায়ের অধিকারী ছিপছিপে মুরগীর মত দেখতে পাখিটি প্রায় দুই কিলোগ্রাম ওজনের হত। এটি সেই তৃণরাজ্যের পোকা, নানা ধরনের গিরগিটি, সাপ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত। ময়ূরের মতই এটি একটি বিশালাকায় ভূচর পাখি যারা সাধারণত তাদের পাখা কেবল কোর্টশিপের সময় এবং জরুরী মুহূর্তে ওড়ার কাজে ব্যবহার করত। বসন্তে পূর্বরাগ ( কোর্টশিপের) সময় পুরুষ ডাহর দীঘল ঘাসের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে শূন্যে ভেসে সাদা পাখা এবং ঘাড়ের চমৎকার কালো পালক প্রদর্শন করত। ঘাসের উপর মাঝে মাঝে লাফিয়ে এই দীর্ঘলম্ফের কারণেই শিকারিদের কাছে লক্ষ্যভেদের লোভনীয় বলে বিবেচিত হত বড় আকারের পাখিটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এই পাখির প্রাচুর্য নিয়ে FB Simson তাঁর Letters on sport in Eastern Bengalবইতে উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ডাহরের নামের মাঝে বাংলা কেবল ইংরেজি (Bengal Florican)এবং বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয় নি, এমনকি বৈজ্ঞানিক নামেও বাংলা উল্লেখ আছে Houbaropsis bengalensis। গত শতকের শুরু দিকেই অনন্য পাখিটি সাভার থেকে হারিয়ে যায় চিরতরে। বর্তমানে বাংলাদেশের কোথাও এটির অস্তিত্ব নেই, শুধু অল্প কিছু সংখ্যক আসাম, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে টিকে আছে। সারা বিশ্বে এটি সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে, এবং মূলত ভারতের নেওয়া উদ্যোগের উপরেই এই ডাহরের টিকে থাকা নির্ভর করছে। বাংলার নামে নামাঙ্কিত এই অসাধারণ পাখিটি আর কোন সময়ই বাংলাদেশে চরে বেড়াবে না।

সারস

ঢাকার নদীর তীর ও জলাগুলো দেশি সারস (Sarus Crane) ও পাতি সারস (Common Crane)-এর পরি যাজন কালে অবস্থানের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশী সারস আট কিলোগ্রাম ওজনের বিশালাকৃতির পাখি এবং পাতি সারসের ওজন ছিল পাঁচ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। দেশী সারস মূলত মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি ও বৃহদাকৃতির পোকা খেতো, সেখানে পাতি সারস সর্বভুক হিসেবে পোকার সাথে সাথে নরম অঙ্কুর, কন্দ ইত্যাদি খেত। দেশী সারসদের সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় দেখা গেলেও পাতি সারসদের দলে বেঁধে বিচরণ করতে দেখা যেত। ট্রফি শিকারিদের জন্য বৃহদাকৃতির পাখিগুলো খুব সহজ লক্ষ্য ছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই FB Simsonএর Letters on sport in Eastern Bengal বইতে ঢাকার দুই ধরনের সারসের কথায় উল্লেখ আছে। এরা এখনও অতি অল্প সংখ্যায় বাংলাদেশে আসে, কিন্তু ঢাকার নদী তীরে তাদের দর্শন পাওয়া হবে বিরলতম ঘটনাগুলোর একটি। সারা বিশ্বেই দেশী সারসের সংখ্যা দিন দিন কমছে, এদের অবস্থা বর্তমানে সংকটাপন্ন।

শকুন

গত এক হাজার বছর ধরেই শকুন ছিল ঢাকার সবচেয়ে অজনপ্রিয় কিন্তু সহজলভ্য পাখি। তারা ছিল শহরে বিনাবেতনে কর্মরত নিষ্ঠাবান পরিষ্কার কর্মী (মেথর)। শকুনেরা সবসময় দ্রুতগতিতে কোন জীবের মৃতদেহ বা পচা-গলা মাংস উধাও করে খেয়ে ফেলার ব্যাপারে ছিল সদা তৎপর। সারা দিন আকাশে চক্কর মারতে মারতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা নজর রাখত কোথায় শকুনের সেবা প্রয়োজন এবং কারও প্ররোচনা ছাড়াই জায়গামত হাজির হয়ে যেত। ঢাকার বাসিন্দাদের কাছে অতি পরিচিত ছিল বাংলা শকুন (White-rumped Vulture) ও রাজ শকুন (Red headed Vulture)। বিশাল, কদাকার পাখিগুলোর যেমন কোন প্রাকৃতিক শত্রু ছিল না, তেমন শিকারিদের কাছেও ট্রফি হিসেবে তারা ছিল মূল্যহীন। তারপরও তারা গোলাপি-মাথা হাঁস, বাংলা ডাহর, দেশী ময়ূরের মতই অতি দ্রুত বিলুপ্তির গহ্বরে চলে গেছে। ঢাকার আকাশে এখন কোন শকুনের ডানা নজরে আসে না। রাজ শকুন প্রায় ৫০ বছর আগেই নেই হয়ে গেছে, এবং সমগ্র বাংলাদেশে তা অতি বিপন্ন বলে গণ্য। শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী বাংলা শকুন আজ আর নেই, যে কটি আছে সেগুলো আগামি কয়েক বছরের মধ্যে মারা যাবে মূলত গবাদিপশুর রোগ সারাতে ব্যবহৃত Diclofenac নামে এক বিষাক্ত রাসায়নিক ঔষধের কারণে। শেষ বাংলা শকুন মারা যাবার সাথে সাথে আমরা আরও একটা পাখি চিরতরে হারাবো যার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল Gyps bengalensis।

বাংলা শকুন (White-rumped Vulture)

চামচঠুঁটি ও কাস্তেচরা

কালামাথা কাস্তেচরা (Black-headed Ibis) ও ইউরেশীয় চামচঠুঁটি (Eurasian Spoonbill)

অতীতে ব্যতিক্রমী ঠোঁটের কিছু পাখি ঢাকার হ্রদ ও জলা চষে বেড়াত। রণ-পা ধরনের লম্বা লম্বা পায়ের অধিকারির পাখিগুলো সাধারণত বকদের সাথে মিশে মাছ শিকার করত, এবং সত্যিকারের পর্যবেক্ষক ছাড়া সকলেরই নজর এড়িয়ে যেত। এদের মাঝে সবচেয়ে বড় আকৃতির ছিল ইউরেশীয় চামচঠুঁটি (Eurasian Spoonbill), যার বিশাল ঠোঁটের সম্মুখ ভাল ছিল চামচের মত। উনবিংশ শতাব্দীতেও FB Simson ও Dr James Taylor এর লেখাতে চামচঠুঁটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া আর তিন প্রজাতি কাস্তে ধরনের বিশাল ঠোঁটের অধিকারীর পাখির দর্শনও মিলত তখন। যাদের নাম খয়রা কাস্তেচরা (Glossy Ibis), কালামাথা কাস্তেচরা (Black-headed Ibis), কালা কাস্তেচরা(Red-naped Ibis)। কালামাথা কাস্তেচরার সমস্ত শরীর সাদা হলেও ঘাড়, মাথা ও ঠোঁট কালো। কালা কাস্তেচরার গাঢ় ধূসর বর্ণের দেহে লাল ন্যাড়া মাথা এবং খয়রা কাস্তেচরার সুদৃশ্য খয়রা রঙের পালক দেহাবৃত থাকলে ডানাতে ধাতব সবুজ বর্ণের চকচকে পালক থাকে। পক্ষীবিদ RC Tytler ১৮৫৪ সালে ঢাকাতে খয়রা কাস্তেচরার অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ করেন এবং Godwin Austen ১৮৭০ সালে কালা কাস্তেচরার কথা জানান। গত শতকেই উপরে উল্লেখিত চার প্রজাতির পাখিই ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইউরেশীয় চামচঠুঁটি এবং কালামাথা কাস্তেচরা এখনও অল্প সংখ্যায় বাংলাদেশে উপকূলে দেখা যায় কিন্তু কালামাথা কাস্তেচরা ও কালা কাস্তেচরা সারা দেশেই আজ অতি বিরল।

গগনবেড়

আজকের দিনে এটি অচিন্ত্যনীয় যে অতীতে ঢাকার হ্রদ ও জলাভূমিগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে গগনবেড়রা থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শময়ে ঢাকায় কর্মরত চিকিৎসক জেমস টেইলর লিখেছিলেন- গগনবেড়এখানের সমস্ত জলার বাসিন্দা। গগনবেড় এক ধরনের বড় আকৃতির মেছো পাখি যারা সেই সমস্ত জায়গাতেই টিকতে পারে যেখানে ক্ষুদে ক্ষুদের মাছের বিশাল ঝাঁক আছে এবং সহজেই যাদের পানির উপরিভাগ থেকে শিকার করা যায়। তাদের প্রতিদিনই এক কিলোগ্রামের উপরে মাছে লাগে। জেলেরা ঢাকাবাসীদের জন্য মাছ ধরে বাজারে সরবরাহ করার পরেও এত এত গগনবেড়ের খাবার মত যথেষ্ট মাছ ঢাকার জলাগুলোতে যথেষ্টই ছিল।

বড় ধলা গগনবেড় (Great White Pelican)

মানুষ ও গগনবেড়ের মাঝে মাছ ধরার কারবার অস্থিতিশীল হবার আগ পর্যন্ত বড় ধলা গগনবেড় (Great White Pelican) ও চিতিঠুঁটিগগনবেড় (Spot-billed Pelican) ছিল এখানের নিয়মিত বাসিন্দা। আজ সারা দেশের কোথাও গগনবেড়ের দেখা মেলে না। মাঝে মাঝে স্মৃতিকাঁতর এক জোড়া বড় ধলা গগনবেড় হয়ত জনারণ্য থেকে লুকিয়ে থাকা দূরের কোন জলাশয়ে কালেভদ্রে অতীতের পথ ধরে খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে নামে, অতি সৌভাগ্যবান না হলে তাদেরও দেখা মেলা ভার।

মানিকজোড়, মদনটাক ও শামখোল

ঢাকার জলাগুলো আরও একদল পাখির পদচারনায় মুখর ছিল যাদের খাদ্য তালিকায় মাছের চেয়ে ব্যাঙ, কাঁকড়া, ঝিনুক, গিরগিটি, সাপ, পোকা, ক্ষুদে স্তন্যপায়ী প্রাণী ও বর্জ্যের অংশই বেশী ছিল। এই পাখিগুলর ছিল বিশাল ঠোঁট এবং শক্তিশালী লম্বা পা। সাধারণত পানির কিনারে ও সিক্ত মাঠে এদের নিভৃতে টহল দিতে দেখা যেত, এই দলতির নাম মানিকজোড়, কিন্তু দলের দুই প্রজাতি মদনটাক এবং একটি শামখোল নামে পরিচিত। যে পাঁচ জাতের মানিকজোড় ঢাকায় দেখা যেত তারা হচ্ছে রাঙা মানিকজোড়(Painted Stork), কালা মানিকজোড়(Black Stork), ধলা মানিকজোড় ( White Stork), ধলাগলা মানিকজোড় ( Wolley-necked Stork), কালাগলা মানিকজোড় (Black-necked Stork)। এছাড়া বড় মদনটাক ( হাড়গিলা নামেও পরিচিত, Greater Adjutant ) এবং ছোট মদনটাকও (Lesser Adjutant) ছিল ঢাকার বাসিন্দা। আর ছিল খুবই পরিচিত এশীয় শামখোল (Asian Openbill), যার বিশেষ ধরনের ঠোঁট, যা ঝিনুক খোলার প্রয়োজনে এমন আকৃতি ধারণ করেছে, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। Dr J Taylor, RC Tytler, FB Simson গত বিংশ শতকের অনেকেই এই পাখিদের নিয়ে লিখে গেছেন।

এই আট জাতের মানিকজোড়ের মাঝে একমাত্র এশীয় শামখোল বাদে আর কোনটাই বর্তমানে ঢাকাতে টিকে নেই। মাঝে মাঝে ছন্নছাড়া দুয়েকটি শামখোল শহরতলীতে, বিশেষ করে সাভারে দেখা যায়।

বাকী সাত প্রজাতি ঢাকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি এখনও। গুটিকয়েক রাঙা মানিকজোড় এবং কালা মানিকজোড় মাঝে মাঝে শীতকালে পদ্মা ও যমুনার তীরে দেখা যায়। বাকী তিন প্রজাতি অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও মাঝে মাঝে দেশের কোন জনবিরল স্থানে দেখা যায়। আর মদনটাকদের মাঝে সুন্দরবনে ছোট মদনটাক কিছু পরিমাণে টিকে আছে, যদিও বড় মদনটাক গত তিরিশ বছরেও বাংলাদেশে দেখা যায় নি। সারা বিশ্বেই মানিকজোড়দের সংখ্যা ক্রমাগত কমতেই আছে।

ঘাস পাখি

ঢাকা থেকে চিরতের হারিয়ে যাওয়া অগণিত ক্ষুদে পাখির মাঝে আমরা এখানে মূলত একটা পাখি নিয়ে কথা বলব যার নাম বাংলা ঘাসপাখি ( Roufous-rumped Grassbird, Graminicola bengalensis)। সেই বিশেষ পাখিকে নিয়ে আলোচনার মূল কারণ ২টি, প্রথমত তাঁর বৈজ্ঞানিক নাম রাখা হয়েছে বাংলার নামে, দ্বিতীয়ত এটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শময়ে ঢাকাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। যদি RC Tytler পাখিটি উনি নাকি Dr Jerdon কে প্রথম আবিস্কার করেছেন সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছিলেন। এই ক্ষুদের পতঙ্গভুক পাখিটি চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ কারণ এটি ঘাসের রাজ্যে ঝোপ থেকে ঝোপে উড়ে বেড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং ঘাসের আড়াল থেকে বেরোয় না বললেই চলে। বাংলা ঘাসপাখি নিয়ে RC Tytler লিখেছিলেন – ১৮৫২ সালে ঢাকাতে এই পাখি সংগ্রহ করার পরে বর্ণনা ও অংকনচিত্র Mr Blythএর কাছে পাঠিয়ে দিই। ঢাকার ঘাসের রাজ্য এদের দেখা প্রায়ই মেলে। মনে হয় Dr Jerdonএর Birds of Indiaতে Graminicola bengalensis নামের যে পাখিটি আছে এইটিই সেই বিশেষ পাখি।

ঢাকার ঘাস এবং ঝোপঝাড়ের সাথে সাথে বাংলা ঘাসপাখিও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে, যদিও কারও জানা নেই কেমন করে এমনটা হল, বা শেষ পাখিটি চাক্ষুষ কে করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে পাখিটি এখনও বাংলাদেশে আছে, বিশেষ করে টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রান্তসীমার গাছপালায়। এছাড়ারাও আরেক জাতের ঘাসপাখি , শতদাগি ঘাসপাখি (Bristled Grassbird) বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ঢাকায় দেখা যেত। এখন বাংলাদেশের কোথাও পাখিটিকে দেখা যায় না। গত শতাব্দীতে আরও দুটি ক্ষুদে পাখি লালটুপি ছাতারে( Chestnut-capped Babbler), হলদেচোখ ছাতারে (Yellow-eyed Babbler) ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুবই কম মানুষই আজ পর্যন্ত এই চার পাখির ঢাকা থেকে নাই হয়ে যাওয়া এবং একটির দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া খেয়াল করেছেন, এবং তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করেছেন।

টিকে থাকা পাখিরা-

যদিও গত চারশ বছর হারিয়ে যাওয়া পাখির মিছিল আমাদের শোকার্ত করে তোলে, কিন্তু এখন পর্যন্ত টিকে থাকা পাখিদের নিয়ে আমরা আশাবাদী ও উল্লসিত হই। একজন সচেতন পর্যবেক্ষক ঢাকার যেখানেই গাছ, ঝোপ, ঘাস টিকে আছে সেখানেই দৈনন্দিনের সুপরিচিত পাখি ছাড়াও বিরল কিছুর দেখা পেতেই পারেন। সমস্ত শহর কংক্রিটে মুড়ে, সমস্ত পানিতে বিষ ঢেলে দূষিত করার পরেও বর্তমানে ঢাকায় প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিগত কয়েক শতাব্দীতে সাধিত পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতি থেকে কিছুটা হলেও উত্তরণ ঘটছে ঢাকার খুব ধীরে ধীরে। নগর পরিকল্পনাকারীরাও শহরের কিছু স্থানে নালা, জলা, সবুজ ঝোপ ইত্যাদি ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদিও তা করা সম্ভব হয় তাহলে এই শহর শুধু মাত্র মানুষের বসবাসের জন্যই শ্রেয়তর হবে না, শীঘ্রই ক্ষুদের ঘাসপাখি ও জলের পাখির উপস্থিতিও দেখা দিবে।

যদি আমরা সচেতন সুনাগরিক হবার চর্চা ধরে রাখি, হয়ত এই শহরে একদিন ফিরে আসবে চকাচাকি, ভুতিহাঁসের ঝাঁক, যার জন্য ঢাকা একদা বিখ্যাত ছিল।

References:

Taylor, J. Surgeon 1840. A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca, (Orphan Press, Huttmann), Calcutta, India, pp.19-33, 45, 66-8

Tytler, R. C. 1854. Miscellaneous notes on the fauna of Dacca, (The Annals and Magazine of Natural History, vol. 2(14)), Dehli, pp. 168-177

W. W. Hunter A. 1877. Statistical Accounts of Bengal, vol V. Districts of Dhaka, Bakarganj, Faridpur and Maimansinh, (Trubner & Co.), London, pp.22-31

Simson, F. B. 1882. Notes on Birds Found near Dacca, (Ibis vol. 4 (6)), London, pp.84-95

Simson, F. B. 1886. Letters on Sport in Eastern Bengal, (R. H. Porter), London, pp.55-61

Allen, B. C. 1912. Easteern Bengal District Gazetteers Dacca, Allahabad, India, pp. 8, 21, 68

Rizvi, S. N. H 1969. East Pakistan District Gazetteers Dacca, (East Pakistan Govt. Press), Dhaka, pp. 29-31

জেমস টেলর, ১৯৭৮, কোম্পানি আমলে ঢাকা, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা

Ahmad, Y. A. 1981. With the Wild Animals of Bengal, (Y S Ahmad), Dhaka, pp. 24-5, 33-4, 42-9, 65-71

Grove, R. H. V., Damodaran and S. Sangwan, 1998. Nature and the Orient, the Environmental History of South and Southeast Asia, (Oxford University Press), Delhi, pp. 243-8, 426-9

অনুপম হায়াৎ ২০০১, নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি, ঢাকা

Kabir, S. M. H., E. U. Haque and M. A. Islam, 2010. Wildlife of Dhaka. In: Environment of Capital Dhaka- Plants Wildlife Gardens Parks Open Spaces Air Water Earthquake (Ed. Md. Anwarul Islam), Asiatic Society of Bangladesh (Celebration of 400 Years of Capital Dhaka Series 6), Dhaka, pp. 83-128; ISBN: 978-984-33-1558-8.

( ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কতৃক প্রকাশিত Environment of Capital Dhaka গ্রন্থের Wildlife of Dhaka অধ্যায়টি পড়ে মুগ্ধ হয়ে তখনই লেখক ইনাম আল হকের কাছ থেকে সেটি বঙ্গানুবাদের অনুমতি আদায় করি। অসাধারণ এই লেখাটির মূল মেজাজ হয়ত আমার দুর্বল বাংলাতে পাঠকেরা পাবেন না, কিন্তু মূল তথ্য এবং সবুজ ঢাকার কিছুটা ছোঁয়া পাবেন সেই আশা রাখতেই পারি।

ব্যবহৃত সমস্ত আলোকচিত্র বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের তোলা, ক্লাবের আর্কাইভ থেকে কেবলমাত্র এই লেখাতে ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়েছে। অন্য কোথাও ব্যবহার করতে হলে মূল আলোকচিত্রগ্রাহকের অনুমতি নিতে হবে।

অনুবাদটি করতে আমার দুই মাসের অধিক সময় লেগেছে, কোন সময় সাগরে জাহাজে ভেসে, কোন সময় উপকূল ট্রলারে, চলন্ত ট্রেনে, বাসে, নিভৃতে লেখার টেবিলে আস্তে আস্তে কাজটি করার সময় মূল লেখার জন্য লেখক কী অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন, নিখুঁত তথ্য ইতিহাসের আঁধার থেকে আলোতে আনার জন্য কী পরিমাণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা ভেবে বিস্মিত হয়েছি। ইনাম আল হক কে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই অসামান্য কাজটি করার জন্য।

সেই সাথে আশা রাখছি একদিন বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল নিয়ে, সমগ্র দেশ নিয়ে এমন তথ্যবহুল কাজ সম্পাদিত হবে। )

মন্তব্য

হাড়গিলের ছবি নেই? আগে কলকাতা গ্রামের গঙ্গার তীর নাকি ভরে থাকত হাড়গিলেতে।

আছে, ভারতে তোলা। এযাত্রা আর দেওয়া হল না।

শোন, তুমি কোলকাতার আলসে লোকগুলোকে জানাও দেখি যে বাংলার সব পাখির বাংলা নাম আমরা দিয়ে দিয়েছি। তারা কেন এখনো নাকে তেল দিয়ে আয়েস করছে?

facebook

আপনি লিখেছেন, "গত কয়েক শতকে ঢাকাতে পাতিশেয়ালের সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে গেছে।" গত শতকের '৭০-দশকের মাঝামাঝি পর্যন্তও মনে হয় ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় - শুধু প্রান্তে না - শিয়াল আর বানর ছিল।

যদ্দুর মনে পড়ে, সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাশে আজ যেখানে নয়নাভিরাম সবুজ ঘাসের বিরাট উদ্যান, ৭০ দশকের শেষ দিকেও সেখানে শিয়াল ছিল। বিশেষ করে এর পশ্চিম দিকের অর্ধাংশে - যেটা আগাছাকীর্ণ নেড়া মাটির পতিত জমি ছিল। চারদিকেই গমগম শহর, শুধু মাঝখানে ঐটুকু পতিত জমিতে পাকিস্তান আমল থেকে ফেলে রাখা প্রচুর আস্ত ইটের স্তূপ, যার উপরে রীতিমত জঙ্গল জন্মে গেছিল দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারনে। আমরা সত্তর দশকের শেষার্ধে থাকতাম এর একদম কাছেই।

সন্ধ্যা নামলেই হুক্কা হুয়া ডাকে শিয়ালের পাল ঐ ইটের স্তূপের চিপা থেকে শোরগোল ফেলে দিত। প্রথমে একটা প্রলম্বিত দীর্ঘ সুর মূর্ছনার শুরুর আহবান দিয়ে শুরু করত, তারপর বাকিগুলি হুয়া হুয়া রবে যোগ দিত ঐ কোরাসে। আমরা পিচ্চিপাচ্চারা তখন মাঠের একপাশের রাস্তায় বৈকালিক খেলাধুলা শেষ করে হয়তো বাড়ি ফেরার পথে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে যেতাম শৃগাল প্রজাতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উপভোগের জন্য। তবে একটা জিনিষ তখনো বুঝিনি, এখনও বুঝিনা। তা হল, ব্যস্তসমস্ত (এখনকার মত না হলেও) শহরের ঠিক মাঝখানে চতুর্দিক থেকে জঙ্গল-মঙ্গল বিচ্ছিন্ন, বাড়িঘর, লোকজন ও গাড়িঘোড়াওলা রাস্তাঘাট পরিবেষ্টিত মাঠের মধ্যখানে রাখা ইটের স্তূপের মধ্যে এত শিয়াল আসত কোত্থেকে?! যেতই বা কোথায়? দিনের বেলায় তো এগুলির টিকিটিও দেখতাম না! দিনের বেলায় এর আশপাশ দিয়ে মানুষজন ঐ মাঠটা পেরুতো, আমিও গেছি। শিয়াল মনে হয় না দেখেছে কেউ। এখানে কোথাও কি শিয়ালের বিচরণযোগ্য জঙ্গল ছিল? আমার তো মনে পড়ছে না। নাকি পিশাচ-নেকড়ের মত কোনরকম পিশাচ-শৃগাল ছিল ওগুলি? বলা যায় না, ঐ পুরনো জংলায়-ঢাকা ইটের স্তূপের চিপায় অনেক সময় মানুষ খুন করে ফেলে রাখা হত!

প্রচুর বানরকেও ঐ সময়, শুধু পুরান ঢাকায় না - রমনা পার্কে আর আশেপাশের এলাকার - পরীবাগ পর্যন্ত মনে হয় - কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মনের আনন্দে ট্রাপিজের খেলা মুফতে দেখাতে দেখতাম। আরও অনেক জায়গাতেই ছিল বোধহয়। জিয়া বা এরশাদের জমানা থেকেই মনে হয় এগুলি গায়েব হওয়া শুরু করে, যেমন কিনা মানিক মিঞা এভির সড়কের মধ্যখান থেকে সেই বিশাল গাছগুলির সারি নির্মমভাবে কেটে ফেলা হয়। আজও সেই দুঃখ যায় নি।

****************************************

চমৎকার মন্তব্য। আমরা সবাই যদি নিজের এলাকার এমন বর্ণনা দিতাম, হয়ত অনেক অজানা কিছুই জানা যেত

facebook

ব্যাপারটা এরকম হতে পারে- এখন যেখানে সংসদ ভবন, সেখান থেকে উত্তর দিকে মিরপুর দশ নম্বর গোল চক্কর পর্যন্ত সমুদয় এলাকাই ছিল ফাঁকা, নিম্ন ভুমি এবং জংলা অঞ্চল। সুতরাং সেখানে শেয়ালের রাজত্ব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ষাটের দশকের মাঝামাঝি যখন সংসদ ভবন এবং সেকেন্ড ক্যাপিটাল (এখনকার শেরেবাংলা নগর) এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়, তখন ধীরে ধীরে জঙ্গল বিলুপ্ত হতে থাকে, সেই সাথে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে শিয়ালের বাসস্থান। স্বাধীনতার আগে (এবং পরেও বেশ কিছুদিন) সংসদ ভবন এলাকা ছিল জনমানবহীন নির্জন এলাকা। সুতরাং বাস্তুহারা শেয়ালের দলের জন্য পরিত্যক্ত ইটের স্তুপ ও জংলা ভূমি হয়ে উঠেছিল পরিবর্তিত বাসস্থান। দিনে তাদের দেখা যেত না, কারন- শিয়াল নিশাচর, মানব বসতির কাছাকাছি স্থানে কক্ষনো দিনে তারা বাইরে বের হয় না, দিনে তারা সেই ইটের স্তুপের ফাঁকে লুকিয়ে থাকতো।

facebook

অসাধারন একটা লেখা। অনেক কষ্ট করে লিখেছেন বোঝা যাচ্ছে।

---এবিএম।

লেখকের অনেক পরিশ্রম হয়েছে, আমি তো কেবল অনুবাদ করেছি

facebook

মানুষ সবসময়ই তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কিছু অধিকার করতে চেয়েছে। এই পৃথিবী যেমন আমাদের, তেমনি এসব প্রাণীদেরও। লোভী মানুষ তা কমে রেখেছে কমই।

শুভেচ্ছা

মানুষ একটা নচ্ছাড় প্রাণী

facebook

সুবিশাল পোস্ট! দু'পর্বে ভাগ করে দিলে পড়তে আরাম হতো ভাই।

কত কত অজানা প্রাণীর নাম জানলাম।

এত এত প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে/যাচ্ছে কেমন মন খারাপ করা ব্যাপার

ভেবেছিলাম ৩ পর্বে দিব - স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি।

কিন্তু কবে আবার করব, আর একসাথে থাকলে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে সুবিধে অনেক।

এহ, এত কষ্টে বাংলা করলাম, আর পড়বেন, তাতেও আরাম খোঁজেন ! হুহ !

facebook

ঠিকই রে! এত্ত বড় একটা লেখা ঝরঝরে বাংলায় করা চাট্টিখানি কথা না। উত্তম জাঝায় কাজ সারতে চেয়েছিলাম হে! এতবড় পোস্ট কী সুন্দর মন দিয়ে পর্লাম সেটা কিছু নয় বুঝি!

এতবড় পোস্ট কী সুন্দর মন দিয়ে পর্লাম সেটা কিছু নয় বুঝি!

ঘটা করে এখন আবার বলে গেলুম সত্যি অনেক কষ্টসাধ্য একটা কাজ করেছেন আপনাকে এবং মূল লেখককে অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধা। এইবার আমারেও উত্তম জাঝা দেন

তা বটে! এখন চট্টগ্রামের উপরে একটা লেখা দেন ! জলদি --

facebook

লেখা যেমন পরিশ্রমী, পড়াও তেমন পরিশ্রমী। এই লেখা লেখতে আপনার কত সময় লেগেছিলো অণু দা? এত ধৈর্য্য কই থেকে আসে

মাসুদ সজীব

facebook

আমি নিজেই ছোটোবেলায় কত রকম পাখি দেখেছি, এখন আর সেসব চোখে পড়ে না।

আচ্ছা, খাটাশ-ই কি বনবিড়াল? খুব ছোটোবেলায় আমাদের এলাকায় খাটাশ মারার গল্প শুনতাম। দেখিনি সামনে থেকে।

কী সুন্দর সব বন্য প্রাণী হেলায় হারাচ্ছি দিনে দিনে।

পোস্টটার জন্য ধন্যবাদ। গগণবেড়ই যে পেলিক্যান জানতাম না। শামুকখোল এর গল্প শুনেছি দাদুর কাছে। দেখা হয়নাই সামনা সামনি।

কতকিছুই অদেখা রয়ে গেল।

ইনাম আল হক কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি...

শামখোল দেখা যাবে এখনো, রাজশাহী আসলেই দেখবেন।

খাটাশ হচ্ছে সিভেট, অবশ্য মানুষ প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে-

facebook

অপূর্ব লেখা অণুদা । খুব শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন লেখক । অনুবাদকের পরিশ্রমটাও অনুমেয় । ছবিগুলো বরাবরের মতই দারুণ ।

। ছবিগুলো বরাবরের মতই দারুণ ।

তাহসিন রেজা

facebook

লেখা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নাই, বরাবরের মতই অসাধারন! আমি বরং শিয়াল নিয়ে আমার দুটি পর্যবেক্ষণ এখানে বর্ণনা করি-

প্রথমটি ছোটবেলায় দেখা একটি ঘটনা। আমরা দুজন গ্রামের প্রান্তে একটা ছোটখাট বনের ধারে ঘুরছি, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, কাছাকাছি আর কেউ নাই। হটাত একটু দূরে দেখি, চার পাঁচটি ধেরে আকৃতির শিয়াল, একটা ছাগলকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। দুটি শিয়াল ছাগলটির দুই কান কামড়ে ধরে টানছে এবং স্বভাবতই ছাগলটি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। তখন একটা শিয়াল পেছন থেকে ছাগলের বিচিতে দিল একটা কামড়(সেটা ছিল একটা অল্প বয়স্ক পাঁঠা), অমনি ছাগলটা হিড় হিড় করে কয়েক পা এগিয়ে গেল। এ পর্যায়ে আমরা হিস, হেই, যা, এ জাতিয় শব্দ করে শিয়ালগুলকে ভয় দেখিয়ে ছাগলটাকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করলাম। তখন একটা শিয়াল দাঁত খিঁচে আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলে আমরাই বরং ভয়ে দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে সড়ে গেলাম। সেখান থেকে পরবর্তী ঘটনাবলী দেখলাম এবং বলাইবাহুল্য, আমাদের ভোদাই বানিয়ে শিয়ালগুলি ছাগলটিকে নিয়ে নির্বিঘ্নে বনের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়টি একটি পর্যবেক্ষণ- ১৯৮৪-৮৫ সালে নীলফামারীর ডিমলায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম সূর্য পশ্চিম দিকে একটু হেলে পড়তে না পড়তেই খুব ছোট আকারের এক প্রজাতির শিয়াল দৃশ্যমান হতে থাকে, সংখ্যায় তারা শত শত কিংবা হাজার হাজার। মানুষকে তেমন ভয় পায় না, মানুষের দৃষ্টির সামনেই মাঠ ঘাট প্রান্তরে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্থানীয় মানুষকে প্রশ্ন করে জানলাম এটা খেঁকশিয়াল, কিন্তু আমার দেখা এবং চেনা খেঁকশিয়ালের চেয়ে এটা আকৃতিতে নিশ্চিতভাবেই অনেক ছোট। জানিনা সেই প্রাণীগুলো সেখানে এখনও সেভাবেই ঘুরে বেড়ায় কিনা এবং বাংলাদেশর প্রাণী তালিকায় এটা আছে কি না।

সেগুলোর কান খাঁড়া খাঁড়া বিশালাকৃতির ছিল কি?

facebook

যতদূর মনে পড়ে- না।

দারুন পোস্ট , ঢাকা শহরে বিড়াল, কুকুর আর ইঁদুর ছাড়া আর কোন প্রাণী কখনও ছিল ভাবলেই অবাক লাগে

, ঢাকা শহরে বিড়াল, কুকুর আর ইঁদুর ছাড়া আর কোন প্রাণী কখনও ছিল ভাবলেই অবাক লাগে

ইসরাত

আসলেই

facebook

খুবই চমৎকার একটা পোষ্ট অনুদা।

দারুন কাজ করেছেন, এই লেখা অনুবাদ করাও বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ইনাম ভাইয়ের জন্য শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা।

এই লেখাটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

__________________________________

----আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে---

অবশ্যই, তেমনই লেখা এটি।

facebook

ঢাকা শহরেই জন্ম আমার। সন্ধেবেলা শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক শুনে শৈশব-কৈশোরে কেটেছে। শিয়াল বাবাজীর খপ্পর থেকে খোঁয়াড়ের মুরগির জীবন বাঁচাতে বাড়িতে দুটি কুকুর থাকত সদাসতর্ক। যতদূর মনে পড়ে আটাশির প্রলয়ঙ্কারি বন্যার পর শৃগালের ডাক আর শুনতে পাইনি।

আপনার পোষ্ট পড়ে মা মনে করিয়ে দিল আরেকটি বুনো প্রাণীর কথা। একবার সজারু দল বেঁধে এসেছিল আমাদের বাগানের কচুক্ষেতে।

বানর সুযোগ পেলেই ঢুকে যেত রান্নাঘরে, পালিয়ে যেত বিস্কিটের প্যাকেট হাতে। বৃষ্টিভেজা রাতে আশ্রয় নিত বাড়ির সানশেডে, দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটতে আসত আমাদের।

আপনার পোষ্ট পড়ে স্মৃতিকাতরতায় আবিষ্ট হলাম। পোষ্টে পাঁচতারা।

......জিপসি

আসলেই, কত অসাধারণ সব সময় গেছে !

facebook

খাইসে! আপনারা কোন এলাকায় থাকতেন তখন?

****************************************

রাজধানী ঢাকার কাফরুল এলাকার ছেলে আমি। পুরনো বিমানবন্দররের রানওয়ে এলাকা ছিল আমার শৈশবের খেলার মাঠ। কতবার যে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চার মেরে বল হারিয়ে ফেলেছি শিয়ালের গর্তে!

মহল্লার বন্ধুরা দলবেঁধে সাপ-বেজি-গুইসাপের আবাসস্থল ঝোপ-জঙ্গল সাফ করেই বানিয়েছি ব্যাডমিন্টন কোর্ট।

………জিপসি

এখন আর ঝোপ নেই, মাঠও নেই !

facebook

আপনার অনুবাদটি ভালো হয়েছে। অাপনার অনুবাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এই পোস্টটিতে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় সংশোধন যোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। সংশোধনটি হলো-

এই অনুবাদটির মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় ইনাম অাল হক এর একার লেখা নয়। এটির সহলেখক হচ্ছেন সৈয়দ মো. হুমায়ূন কবীর (প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মো. আনোয়ারুল ইসলাম (অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। যেহেতু আপনার পোস্টটি অনুবাদ, তাই মূল ইংরেজী প্রবন্ধটির রেফারেন্সও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মূল ইংরেজী প্রবন্ধটির Citation হবে নিম্নরূপ:

Kabir, S. M. H., E. U. Haque and M. A. Islam, 2010. Wildlife of Dhaka. In: Environment of Capital Dhaka- Plants Wildlife Gardens Parks Open Spaces Air Water Earthquake (Ed. Md. Anwarul Islam), Asiatic Society of Bangladesh (Celebration of 400 Years of Capital Dhaka Series 6), Dhaka, pp. 83-128; ISBN: 978-984-33-1558-8.

মূল ইংরেজী প্রবন্ধটিতে Appendix হিসেবে একটি "List of Animals (with Common Name and Scientific Name) দেয়া আছে। চাইলে Source সহ সেটি আপনার এই পোস্টটিতে সংযুক্ত করে দিতে পারেন।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ আপনাকে। রেফারেন্সে তথ্যটি যোগ করে দিচ্ছি।

লেখাটি তিন জনের নামের ছাপা হয়েছে। মূল গবেষণা কাজটি করেছেন ইনাম আল হক। ডঃ আনোয়ার ডঃ কবিরের তত্ত্বাবধানে। আমি ইনাম আল হকের লেখা মূল খসড়া থেকে অনুবাদ করেছি।

facebook

রেফারেন্সে তথ্যটি যোগ করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

আমি একটা সজারু দেখেছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে! ৩-৪বছর আগের কথা, রাত ১০টার দিকে সিগন্যাল গেটের পাশে "লাল পুকুর" নামে পরিচিত পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবার সময় দেখি রাস্তার মাঝে একটা সজারু! গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিলাম জিনিসটাকে, যদিও ওই জায়গায় সজারু দেখাটা অবিশ্বাস্য লাগে কিন্তু এরকম গায়ে কাটাওয়ালা প্রাণী ভুল দেখার কথানা। জায়গাটায় বেশ গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে, তবে এখন ভেঙে নতুন রাস্তা বানাচ্ছে বলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে।

বানর দেখতে হলে যেতে হবে আর্মি স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের পাশে। এখন কি অবস্থা জানিনা, কয়েক বছরের আগেও সেখানে প্রচুর বানর ছিলো।

অবস্থা খারাপ, খুবই খারাপ

facebook

আচিল নামের একটা সরীসৃপ এর কথা বাদ পড়ে গেছে মনে হয়। টিকটিকির চেয়ে একটু বড় তেলতেলে গায়ের এই প্রাণীটা দেখা যেত স্যাতস্যাতে জায়গায়।

অনেক ধন্যবাদ ইনাম আল হক আর তারেক অনু কে বিস্তর উপাত্ত এক জায়গায় এনে দেবার জন্য।

-মুকুল চৌধুরী

শুভেচ্ছা, আপনি মনে হয় স্কিঙ্ক এর কথা বলছেন?

facebook

চমৎকার লাগলো। মুনতাসীর মামুনের স্মৃতি বিস্মৃতির শহর নামে একটা বই আছে, ওইখানে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ওটা পড়লে জানা যায় যে মগবাজারের লোক বাঘের উৎপাতে পত্রিকাতে চিঠি লিখতো। বর্তমানে বাঘ না থাকলেও ওই অঞ্চলে মারখোর ছাগলের উৎপাত কম নয়।

ছেলেবেলাতে আমিও তেজগাঁতে বানর দেখেছি, অনার্য যেমন বলেছে শিয়ালের উৎপাতও ছিল সংসদ ভবন এলাকাতে। ওখান থেকে শুরু করে মিরপুর পর্যন্ত তেমন গড়ে উঠেনি । পুরো জায়গাটাকে এক সময়ে সম্ভবত বলা হতো ঢাকা ফার্ম, যার গেট ছিল যেখানটাতে সেটা ছিল ফার্মগেট। আব্বা কৃষি বিভাগে কাজ করতেন, উনি ১৯৪৮ সালে কৃষি কলেজ থেকে পাশ করেছেন, জীবনের বিরাট একটা সময়ে ফার্মগেটের একটা অফিসে বসেছেন। বিল্ডিংটা ১৯০৯ সালে তৈরি এবং এখনো আছে। আমি আর আমার বড়ভাই প্রায়ই যেতাম সেই অফিসে। পেছনে বিরাট খোলা জায়গা, যেটাকে মনিপুরি পাড়া বলে সেটা তেমন ভাবে গড়ে উঠে নি। তেজগাঁ এয়ারপোর্টের প্লেন ওঠানামা দেখা যেত। সাপের ভয়, শিয়ালের উৎপাত সব কিছু নিয়ে আব্বার পিওন রশীদ ভাই রোমাঞ্চকর সব গল্প শুনাতেন।

আমার বড় প্রিয় এই শহর। খুব ভালো লাগে যখন দেখি পরিশ্রম করে কেউ এই শহরের পুরনো গল্পগুলো তুলে আনে।

________________________________________

অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে...

ঢাকার সাথে সাথে সব জেলা শহরের এমন ইতিহাস তুলে আনলে বেশ হয়

facebook

উপরের কমেন্টে যেমন বলেছি - সংসদ ভবন এলাকায় (পূনঃনামকরণ হলেও লোকমুখে 'সেকেণ্ড ক্যাপিটাল' নামটাই তখনও বেশি প্রচলিত) শিয়ালের উৎপাত ৭০ দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত ছিল। আমরা থাকতাম সংসদ ভবনেরই পার্শ্ববর্তী ঐ বিরাট বৃত্তাকার জানালাওলা লাল সিরামিক ইটের ভবনগুলির একটিতে। ৭৬ সালে যাই ওখানে। ওখানে যখন যাই তখনও সংসদ ভবনের নির্মানকাজ অসমাপ্ত ছিল। এমনকি স্বাধীণতা যুদ্ধের কারনে কাজ বন্ধ হওয়ার পরে আবার তা পূনরারম্ভও হয়নি তখনও - যদ্দুর মনে হয়। আমরা যাওয়ার পরেই বোধহয় আবার শুরু হয়। নিদেনপক্ষে চলছিল তখনও এবং আরও অনেকদিন চলেছে। একদম লাগোয়া ভবন হওয়ার কারনে যখন তখন ভিতরে ঢুকে পড়তাম। ছাদ থেকে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে প্লেন টেক অফের দৃশ্য দেখা যেত। প্রায় বার্ডস আই ভিউ। এসময় এখন যেখানে সংসদ ভবন ও লাল সিরামিক ইটের ভবনগুলির মাঝখানে একদম সংলগ্ন লেকটা, সেটি ছিল না। ঐ লেকের জায়গায় ছিল আগাছায় ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু ঢিবি আর তার মধ্যে ছিল সাপের আড্ডাখানা। প্রায়ই ধরা পড়ত। দুয়েকবার আমাদের বাসার দোরগোড়াতেও পেয়েছি। সংসদ ভবনের এক নির্মানকর্মী ছিলেন যিনি একজন এমেচার সাঁপুড়েও ছিলেন। ইনি মাঝেমধ্যে এই সাপ ধরে বিক্রি করতেন। গুইসাপও দেখেছি এখানে। আর ব্যাঙ ছিল বেশুমার - যা এখন প্রায় দেখিই না, আওয়াজও পাই না। ঢিবিগুলি পরে আমার চোখের সামনেই বুলডোজার দিয়ে কেটে কেটে লেকের জন্য খোড়া হয় ও লেক বানানো হয়। মজার ব্যাপার হল তখন খুব কষ্ট পেতাম এজন্যে - আমাদের ছেলেমানুষি 'কুয়াশা' বা 'বনহুর' টাইপের গোপন আস্তানাগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে। প্রচুর বাদুড়ের আস্তানা ছিল লাল ভবনগুলির কিছু অব্যবহৃত অংশে। পাখি ছিল অনেক রকম, তবে নামধাম জানি না। শুধু মনে আছে চড়ুই, শালিখ, দোয়েল, মাছরাঙা, কোকিল আর কবুতরের কথা। ছাইরঙের জালালি কবুতর বলে কথিত কবুতর ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমাদের ভবনের ছাদে বাসা বাঁধত বা বসত। চিল, চামচিকাও ছিল। সন্ধ্যা হলেই অনেক ধরণের পাখিই দেখতাম কিচির-মিচির করতে করতে দলে দলে নিশ্চিন্তে কুলায় ফিরছে অবারিত রক্তাভ বা ধূসর আকাশ বেয়ে। এই ঢাকা শহরেই।

তবে শিয়াল থাকলেও ঐ এলাকাটা ঠিক জঙ্গল যে ছিল তা না। অন্তত এখন যেখানে চন্দ্রিমা উদ্যান তার আগে পর্যন্ত না। ওটাই আমার ঐ এলাকার তৎকালীণ স্মৃতিসীমানা। আমাদের ভবনের পিছনে ঐ ঢিবিগুলি ও একটি ছোট পুকুর পেরিয়ে এবং সংসদ ভবনের ঠিক উত্তর পাশে একটা খোলা মাঠ ছিল - যা এখনও মনে হয় উদ্যান আকারে আছে। এর এক কোনে সংসদের উত্তর প্লাজা যা তখনও মোটামুটি নির্মিত ছিল। এই মাঠে তখন আমরা ফুটবল খেলতাম। পল কামিংস না কি যেন নামের আবাহনীর একজন ব্রিটিশ কোচ ছিলেন মনে হয়, ইনি একবার আমাদের পিচ্চিদের খেলা দেখে আগ্রহী হয়ে মুফতে আমাদের কোচিং করতে শুরু করেন শখের বশে। এই মাঠে জিয়ার সময় ২৬শে মার্চে সামরিক বাহিনির মহড়া-প্রদর্শণীটনী হত। এরপরে আরেকটু উত্তরে এগোলেই রাস্তা ও রাস্তা পেরোলেই গণভবন ও ক্রিসেন্ট লেক। এইটুকু পর্যন্ত সবই মোটামুটি পরিষ্কার, কিছু আগাছা-টাগাছা বাদে। ক্রিসেন্ট লেকের ওপারে অর্থাৎ উত্তর পাশে তখন জিয়ার মাজার ছিল না অবশ্যই, "চন্দ্রিমা উদ্যান"-ও ছিল না। কি ছিল সেটাও মনে নেই এখন স্পষ্ট। শিয়ালের রাজত্বের শুরু এখান থেকে হলেও হতে পারে। ঠিক নিশ্চিত না। কিন্তু তাহলেও, উপ্রের কমেন্টে যেমন বলেছি, উত্তর দিকে ক্রিসেন্ট লেকের ওপার থেকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাশের বিশাল খোলা মাঠে নির্মানাধীণ সংসদ ভবনের গমগমে এলাকা ও সংলগ্ন ভবনগুলির বিশাল এলাকা আর লোকজন পেরিয়ে কিভাবে সেগুলি যেত সেটা এখনও রহস্যময় আমার কাছে। সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাশে মানিক মিঞা এভিনিউ সংলগ্ন বিশাল খোলা মাঠের পূর্বদিকের অর্ধাংশ একদমই পরিষ্কার ছিল তখনও। এখানে পরে বেশ কয়েক বছর পরপর শিল্প মেলা হয়েছে। এখানেই জেনারেল ওসমানির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের সামনে। এর উত্তর পাশে তখন বিশাল বৃক্ষসারিশোভিত রাস্তার ওপাশে রাজধাণী স্কুল, টিএন্ডটি অফিস ভবন আর ধানমণ্ডি বয়েজ হাই স্কুল ও এখনকার ন্যাম ফ্ল্যাট, পশ্চিমে আসাদ গেট আর এখনকার লালমাটিয়া আড়ং, পূর্বদিকে মনিপুরি পাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইন্দিরা রোড হয়ে ফুটওভারব্রীজবিহীণ (!) ফার্ম-গেট। এই মাঠের পশ্চিমার্ধটার একটা বড় অংশ ছিল অব্যবহৃত, যার মাঝখানে ছিল পাকিস্তান আমল থেকে ফেলে রাখা আগাছাকীর্ণ ইটের স্তূপ (এখন ঐ জায়গায় নয়নাভিরাম সবুজ ঘাসের ফকফকা কার্পেট দেখলে কেমন যেন গা শিরশির করে!)। এই ইটের স্তূপের মধ্যে মাঝেমধ্যে মানুষ খুন করে লাশ ফেলে রেখে যেত খুনিরা। এই ইটের চিপা থেকেই শুনতে পেতাম শিয়ালের পালের হুক্কা হুয়া। সংসদ ভবনের একদম সন্নিহিত এলাকার আর কোথাও শিয়ালের ডাক শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। আমার আশ্চর্য লাগত যেটা, তা হল এই সবার চোখের সামনে লোকালয়ের মধ্যখানে বনজঙ্গল-বিচ্ছিন্ন জায়গায় লোকালয় পেরিয়ে শিয়াল আসত-যেত কেমনে ও কোথা থেকে। তবে উপ্রে আব্দুল্লাহ এ.এম ভাইর মতে এর মধ্যেই ইটের স্তূপের চিপায় থাকত তারা। সেক্ষেত্রে খাবার পেত কোথায় সেটা একটা প্রশ্ন। সন্ধ্যার পর বেরুতো লোকালয়ে শিকারের সন্ধানে? আমরা ঐ এলাকায় যাওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে একসময় এই পরিত্যক্ত জংলায় ঢাকা ইটের স্তূপ সরিয়ে জায়গাটা শেষমেশ পরিষ্কার করে ফেলা হয়। ঠিক কত সালে আর মনে নেই। তবে এখন কেন জানি মনে হচ্ছে, এর মাধ্যমেই বোধহয় ঐ এলাকা থেকে শৃগাল বংশের শেষ চিহ্ণটা চিরতরে মুছে গেল। এরপরে আর কোনদিন ঐ এলাকায় শিয়ালের ডাক শুনিনি। ওরাই বোধহয় ছিল সেকেণ্ড ক্যাপিটাল রাজ্যে শৃগাল ডাইনাস্টির শেষ প্রদীপ। 'লাস্ট অফ দ্য মোহিকানসের' মত [i]লাস্ট অফ দ্য সংসদিকাস ফোক্সিকান্স[/i]। আমরা শেষ করে দিলাম ওদের!

তবে সেইসাথে 'সেকেণ্ড ক্যাপিটাল'-ও হয়ে গেল পুরোদস্তুর আধুনিক 'শের-ই-বাংলা নগর'।

আমার দারুন সৌভাগ্য যে আমার শৈশবটা আগাগোড়াই কেটেছে দারুন সব জায়গায় - এই ঢাকা শহরের মধ্যেই। রমনার কাছে রমনা পার্ক বাদেও, পুকুর-ফুল-বাগান-পাখি-ফড়িং-প্রজাপতি-গাছপালা-মাঠ পরিবেষ্টিত কোয়ার্টারের এলাকায় বা সংসদ ভবনের মত অতুলনীয় আর্কিটেকচারাল মাস্টারপীসের ঘনিষ্টতম সান্যিধ্যে জনবিরল ধূ-ধূ লেক-প্রান্তরে পাখি-ফড়িং-প্রজাপতি ধাওয়া করে, ফুটবল-ক্রিকেট খেলে বা স্রেফ বন্ধুবান্ধবের সাথে দুরন্তপনা করে দাপিয়ে বেড়িয়ে, কিংবা কৈশোরে ট্রাফিকবিহীণ ছায়াচ্ছন্ন, মায়ামেদুর ধানমণ্ডির ভিতর দিয়ে বন্ধুদের সাথে টইটই-হৈচৈ করে ঘুরে বেড়িয়ে। মনে হয় যেন বিশাল একটা খোলামেলা জায়গা জুড়ে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আলোবাতাসের মধ্যে বড় হয়েছি - নগর আর প্রকৃতি দুটোর সাথেই কমবেশি মাখামাখি করে। ভাবছি, এখনকার শিশুকিশোরদের কি অবস্থা?

****************************************

শিয়াল প্রসঙ্গেই আবার আসি। আপনার যে প্রশ্ন, তার সম্ভাব্য সমাধান হল- ইটের সেই স্তুপ ছিল শিয়ালদের দিনের আস্তানা তথা বাসস্থান। রাতে সন্নিহিত এলাকাটা ছিল নির্জন, তখনো মানিক মিয়া এভেনিউ তৈরি হয় নি, বিজয় স্মরণিও নয়, চন্দ্রিমা উদ্যানও নয়। সেকেন্ড ক্যাপিটাল এলাকায় মানুষের বসবাস ছিল স্বল্প, তাই রাতে এলাকাটা ছিল নির্জন। সুতরাং খাদ্যের সন্ধানে রাতে চরে বেড়াতে খুব একটা অসুবিধা হতো না। দিনের আলো ফোটার আগেই আবার তারা ফিরে আসতো তাদের ডেরায়, সেই ইটের স্তুপে। যেহেতু এলাকায় প্রচুর ব্যাঙ এবং ইঁদুর ছিল, হয়ত আরও কিছু ছিল, যা তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতো। তা ছাড়া মাঝে মাঝে যে মানুষের লাশ মিলতো, তা দিয়েও ভুরিভজ হতো। এভাবেই তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিল।

হ্যাঁ, এটাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মনে হচ্ছে।

****************************************

তারা কম্পিউটারে জীবন কাটাচ্ছে !

সুন্দর লিখেছেন-

facebook

আপনার বর্ননার ঢাকা শহরকে আমিও চিনি। সেই কারনেই হয়ত বর্তমানের ঢাকা শহরকে মেলাতে কষ্ট হয়। খুব বেশিদিন আগের কথা তো নয়, ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে একটা শহরকে কিভাবে হত্যা করা সম্ভব।

আমি বর্তমানে টেক্সাসের রাজধানী অস্টিন শহরে বাস করি। প্রকৃতি দেখতে হলে ঘরের একটু বাইরে গেলেই হয়। নানান ধরনের পাখি, প্রজাপতি, খরগোশ, কাঠবিড়ালি, নিরীহ কিছু সাপ প্রায়ই দেখি। হামিং বার্ডও দেখেছি। অণুর বর্নিত র্যাট স্নেক (অজগর পরিবারের সদস্য, নিরীহ কিন্তু দেখতে ভয় লাগানো মতোই) দেখেছি কাছের একটা পুকুরে। আগে খুব কাছের এক জঙ্গলে হরিন দেখতাম। ওই খানে নতুন নির্মান হওয়াতে ওদের দেখি না, খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে হরিনগুলো অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে।

নগর আর প্রকৃতি দুজনে মিলে মিশে আছে বেশ। আমার ছোট মেয়ের কিছুটা প্রকৃতিপ্রেম আছে - সে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রানীর নাম দেয়। বাচ্চাদের বড় হওয়ার জন্য প্রকৃতির সঙ্গ খুব ভালো একটা জিনিস।

________________________________________

অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে...

ফিনল্যান্ডে আমার জানালা দিয়ে হরিণ, খরগোশ, শেয়াল, কাঠবিড়াল, বুনো হাঁস, হেজ হগ কত কিছু দেখতাম

facebook

ফইট্টা বা খুরেলা খরগোশ বলে এক প্রকার স্তন্য়পায়ীর নাম শুনতে পাই।

এরা কি ঢাকায় বা আশেপাশে ছিল কোনদিন?

***

আমার ছেলেবেলায় ধানমন্ডি, রায়েরবাজার, বছিলা এলাকার জীবঐচিত্র ছিল অভাবনীয়। ধানমন্ডি লেকে কয়েক সাপ, কচ্ছপ, বেজী ও হরেক রকম পাখি দেখেছি ৯০ পর্যন্ত। খেয়াল করলে এখনো মনে হয় সাপের খোলস পাওয়া যাবে ওখানে। ৮০ সালের বন্য়ায় আমাদের বাসায় বারান্দায় এসে উঠেছিল এক গুইসাপ দম্পতি। বাসার সুপারি গাছে দিনের বেলায় এসে জিরিয়ে গেছে সাদা সুন্দর লক্ষী প্য়াঁচা। রায়ের বাজারে মঠের পাশে উল্টে রাখা হত সাদা সাদা পেট ওয়ালা কাছিম আর কাছিমের ডিম - বিক্রীর জন্য়।

ফইট্টা বা খুরেলা খরগোশ আসলে এক ধরনের হরিণ, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হরিণ, আজ সম্ভবত বিলুপ্ত সারা দেশ থেকেই। তাদের খবর পাওয়া যায় নাই, খোঁজ নিচ্ছি

facebook

বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলের ঢাকার কোনো এরিয়াল ফোটোর সন্ধান জানেন কেউ?

খবর নিচ্ছি --

facebook

দুরন্ত মূল লেখা, দুরন্ত তার অনুবাদ, তেমনি দামী এই পোস্টের অনেক মন্তব্য। খুব ভাল কাজ হল। জাঝা-ই জাঝা !

--------------------------------------------------------

এক লহমা / আস্ত জীবন, / এক আঁচলে / ঢাকল ভুবন।

এক ফোঁটা জল / উথাল-পাতাল, / একটি চুমায় / অনন্ত কাল।।

এক লহমার... টুকিটাকি

নিজের জীবন থেকে কিছু লেখ না বাপু সেই প্রাণীদের নিয়ে -

facebook

আব্দার দেখ!

--------------------------------------------------------

এক লহমা / আস্ত জীবন, / এক আঁচলে / ঢাকল ভুবন।

এক ফোঁটা জল / উথাল-পাতাল, / একটি চুমায় / অনন্ত কাল।।

এক লহমার... টুকিটাকি

আবারো বুকমার্ক করে রাখার মত লেখা ... অসাধারণ!!

ধন্যবাদ, খবর হয়ে গেছে অবশ্য! অনুবাদের চেয়ে লেখা সহজ- তবে এত গবেষণা করে লেখা আবার কঠিন

facebook

Pfeifente

Wigeon

ইউরেশীয় সিঁথিহাঁস

!!

facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে

____________________________________

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

নতুন মন্তব্য করুন