ইতিহাস

একজন ঝামেলামুক্ত বিশেষজ্ঞ পশ্চাদপ্রদর্শক

লিখেছেন নীড় সন্ধানী (তারিখ: শনি, ০১/০৯/২০১৮ - ১:৫২অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

ঘটনাটি তুচ্ছ এবং আপাতঃ অনুল্লেখযোগ্য। তবু কোন ঘটনা ইতিহাসের কোন সুত্রে কাজে লেগে যায় কেউ জানে না। যে কারণে বলা হয়, ভবিষ্যতের কাছে অনেক উত্তর লুকোনো থাকে।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। রাত সাড়ে দশটার পর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘনিষ্ট তিন সহচর। নেতার নির্দেশে আত্মগোপনে যাবার জন্য গাড়িতে উঠলেন তাঁরা। গাড়ি চলছে এবং উদ্বিগ্ন তিন নেতা আলাপ করছেন কী করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়। পালানোর জায়গা স্থির হয়নি তখনো।

ধানমণ্ডি ১৩ নম্বর সড়কে আসার পর হঠাৎ করে তাদের একজন বললেন, গাড়িটা থামুক। তিনি ওখানে নেমে যাবেন। বাকী দুজন অবাক হলেন। এভাবে মাঝপথে নেমে যাওয়াতে আপত্তি করলেন। তিনি মানলেন না- জোর করে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। ওখানে তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিলেন।

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : সপ্তম ও শেষ পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: বিষ্যুদ, ২৩/০৮/২০১৮ - ৮:০৫অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

জনমানসে মায়ের আশীর্বাদের দৈবী ক্ষমতায় বিশ্বাসটা যে কেবল অনুমান মাত্র নয় তা কিছু পরেই এর প্রকাশ থেকেই প্রমাণিত হয়। এই প্রকাশের বিষয়টিও মেয়েদের হাতেই হয়েছিলো। বহুকাল থেকেই বাড়ির মেয়েরাই কাঁথায়, কাপড়ে সেলাইয়ের ফোঁড়ে ছবি এঁকে এসেছে। সেই মেয়েরাই যখন শিক্ষিত হয়ে উঠতে শুরু করলো তখন বিভিন্ন ছবির সাথে সাথে তাদের সুঁই-সুতোর সেলাইয়ের মাধ্যমে কিছু কথা বা বাণীও লিখতে শুরু করলো । যেমন দেখি নীরদচন্দ্র বলছেন, কার

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : ষষ্ঠ পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: শুক্র, ২৭/০৭/২০১৮ - ১:১৩পূর্বাহ্ন)ক্যাটেগরি:

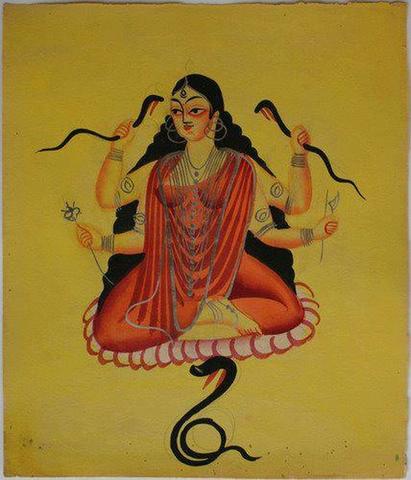

মঙ্গলকাব্য গুলোয় দেখি দেব-দেবীরা যেন অনেকটাই মরনশীল মানুষের আদলেই উপস্থাপিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে যেমন দেবতারা দূর স্বর্গলোকের অধিবাসী, মর্ত্য মানুষের সীমাবদ্ধতার অনেক উপরে অবস্থান করে, মঙ্গলকাব্যের দেবতারা তেমন নয়। এই দেবতাদের নিয়ে ভক্তরা ঠাট্টা করতে পারে, নিজের পাশের বাড়ির মানুষের মত কোন আনুষ্ঠানিকতা না রেখেও আচরণ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যও আদিম সমাজেরই পরিচায়ক। বৈদিক সাহিত্য যখন রচিত হচ্ছে তখনই বৈ

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : পঞ্চম পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: বিষ্যুদ, ০৫/০৭/২০১৮ - ১০:৩৩অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

বিশ্বকাপ, আর্জেন্টিনা, এবং হারিয়ে যাওয়া সেইসব মানুষেরা (তিন খণ্ডে সমাপ্য)

লিখেছেন অতিথি লেখক (তারিখ: মঙ্গল, ২৬/০৬/২০১৮ - ২:৫৪অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

ভণিতা ১।।

অনুবাদে আমার দারুণ ভয়। একটা সময় তীব্র আনন্দ নিয়ে সেবার অনুবাদ পড়েছি, অপেক্ষায় থেকেছি কখন রিটার্ন অব শি কিংবা কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো ছাপা হয়ে আমাদের পাড়ার সুমন ভাইয়ের দোকানে আসবে। পড়তে পড়তে ভাবতাম ইংরেজি পড়ার এবং সেইসাথে ইংরেজিতে লেখা বই কেনার মুরোদ হলে লেখাগুলো আবার পড়ে ফেলবো।

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : চতুর্থ পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: বুধ, ০৬/০৬/২০১৮ - ৭:১৫অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার সৃষ্টিও একটা চিত্তাকর্ষক বিষয়। প্রথমত সমাজের অস্ত্রধারী যোদ্ধা শ্রেণিই ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তাদের সহায় হয়ে দাঁড়ালো পুরোহিত শ্রেণি যারা শুধু পুজো-আচ্চাই করতোনা সেই সাথে সমাজের বিপুল বঞ্চিত শ্রেণিটিকে সংযত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। তাদের এই কাজটা যোদ্ধা শাসক শ্রেণির জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠতে শুরু করলে এই পুরোহিত শ্রেণিটি নিজেদের সুবি

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : তৃতীয় পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: বিষ্যুদ, ৩১/০৫/২০১৮ - ৪:৪৮অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

আমাদের সেই আদিম যুগের সমাজেও জন্মদানের সাথে পুরুষদের সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়নি বলেই মা’ই সব সম্পর্কের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়ায়। বংশধারা মায়ের সূত্রেই প্রবাহিত হতে থাকে। পিতা সম্পর্কিত কোন ধারণাই সে সময় জন্মাবার কথা নয়। সমাজের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে থাকলেও সন্তানের রক্ত সম্পর্কিত অধিকারটা মায়ের সাথেই ছিলো। তাছাড়া নারীর সন্তান জন্মদানের ঘটনাতেও নারী বিশিষ্ট হয়েছিলো। পুরুষরা আরেকটা মানুষ সৃষ্টি করতে পারেনা ক

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : দ্বিতীয় পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: রবি, ২০/০৫/২০১৮ - ১২:৩৬পূর্বাহ্ন)ক্যাটেগরি:

মায়েরদোয়া সংক্রান্ত এই বিশ্বাসটির জন্ম ঠিক কবে, কিভাবে?

“মায়ের দোয়া”র শিকড় সন্ধানে : প্রথম পর্ব

লিখেছেন সোহেল ইমাম [অতিথি] (তারিখ: রবি, ০৬/০৫/২০১৮ - ৮:৩০অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

বেশিরভাগই দেখা যেতো রিকশার পেছনে, কখনও কখনও টেম্পো কিংবা স্বল্প পাল্লার বাস গুলোর গায়েও লেখা থাকতো “মায়ের দোয়া”। রিকশার পেছনে ছবির সঙ্গে কিংবা ছবি ছাড়াই শ্রেফ “মায়ের দোয়া” দেখা যেতো। কেউ কেউ রিকশার পেছনের প্যানেলে ধর্মীয় বাণীও লিখে রাখতো, তবে “মায়ের দোয়া”র সঙ্গে কারো প্রতিযোগিতা চলতোনা। মনে হতো একরকম রক্ষাকবচের মত লেখাটা রিকশার জন্য একটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত হয়ে উঠেছিলো। যেখানে রিকশার পেছনের প্যানেলে

সংবাদপত্রের আর্কাইভ থেকেঃ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বাণিজ্য

লিখেছেন ইয়ামেন [অতিথি] (তারিখ: বুধ, ২১/০৩/২০১৮ - ৭:২৫অপরাহ্ন)ক্যাটেগরি:

গতবছর অমর একুশে নিয়ে বাণিজ্য এবং তা কতটুকু কুরুচিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে সচলে লিখেছিলাম (এখানে)। আমার ধারনা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ভাবগাম্ভীর্যতা যথাযথভাবে বজায় না রেখে সেটাকে বোধহীনভাবে পুঁজি করে ব্যাবসা করার প্রচলনটা সাম্প্রতিক। আজ আমার কাছে থাকা সংবাদপত্রের ই-আর্কাইভের একটা খবর দেখে ভুলটা ভাঙলো। নীচে সেই খবরের স্ক্র